患者,男性,59岁,右上肢结节,斑块3个月。组织病理示:真皮内感染性肉芽肿,PAS染色阳性。真菌培养:球形孢子丝菌。诊断:皮肤淋巴管型孢子丝菌病。予伊曲康唑胶囊0.1mg,1天2次,口服,10个月后结节明显萎缩变小,可见瘢痕形成,仍在随访中。

1.临床资料

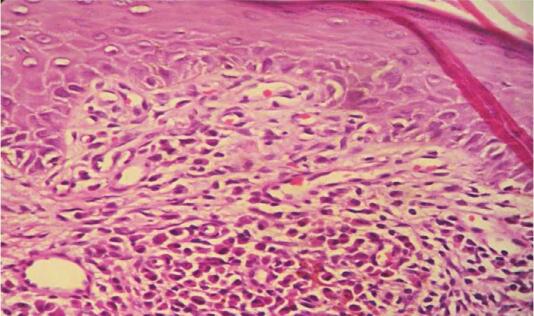

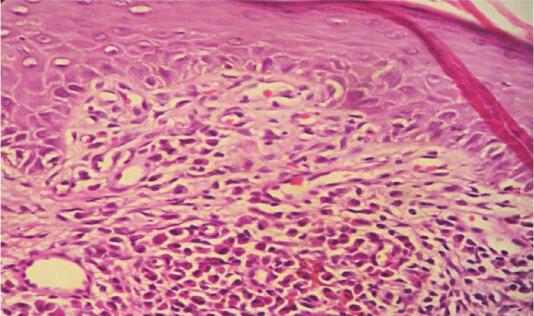

患者,男性,59岁,园林工人,右上肢结节斑块3个月,加重1个月。3个月前,患者右侧前臂伸侧处出现一个红色,绿豆大小的无痛结节,于当地医院按“纤维瘤”行手术切除,术后无明显好转,1个月前皮损逐渐扩大形成结节(图1),就诊于我院皮肤科。既往糖尿病病史10年,否认外伤史,家族中亦无类似疾病患者。

图1 右侧前臂肉芽肿性结节和斑块

体检:

一般情况良好,浅表淋巴结未触及肿大,心、肺、腹及系统检查未见明显异常。皮肤科情况:右侧前臂伸侧3cm×1.5cm大小暗红色疣状增生性斑块,并沿附近淋巴管向近端发展,表面附有结痂,未见脓液渗出。

实验室检查:

空腹血糖9.43mmol/L,胸部X线片、心电图和腹部超声检查均未见异常,细菌及分枝杆菌培养阴性。

组织病理检查:

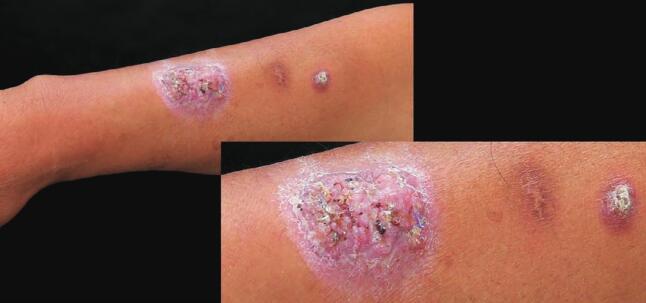

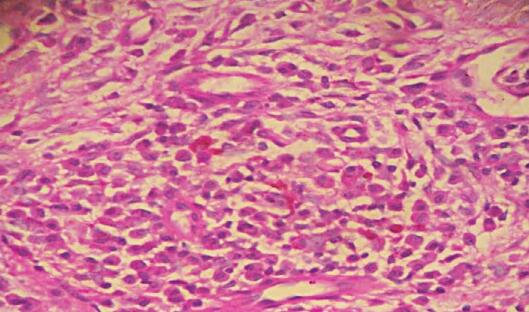

表皮角化不全,棘层肥厚,假上皮瘤样增生,真皮内大量淋巴细胞、中性粒细胞及浆细胞浸润(图2)。PAS染色可见真皮内红色圆形孢子(图3)。

图2 真皮内大量淋巴细胞、中性粒细胞及组织细胞浸润,形成肉芽肿结构(PAS染色×40)

图3 PAS染色可见真皮内红染的圆形孢子(PAS染色×100)

真菌学检查:

直接镜检阴性,真菌培养可见黑色有皱褶绒毛样菌落。形态学鉴定为申科孢子丝菌病。分子生物学鉴定为球形孢子丝菌病。

诊断:

皮肤淋巴管型孢子丝菌病。予伊曲康唑胶囊0.1mg,1天2次,口服,10个月后结节明显萎缩变小,可见瘢痕形成,仍在随访中。

2.讨论

自1898年美国Shenck首次报道孢子丝菌病以来,全球的医学专家和真菌学家一直认为孢子丝菌病是由单一的菌种即申克孢子丝菌引起。近年来分子生物学研究已证实过去所称的申克孢子丝菌是由多个隐藏菌种构成的复合体,除了狭义的申克孢子丝菌病,还包括巴西孢子丝菌、球形孢子丝菌、卢艾里孢子丝菌和墨西哥孢子丝菌。球形孢子丝菌呈全球性分布,为植物传播菌种,传播的植物材料多为腐烂的玉米秸秆、芦苇或土壤。

球形孢子丝菌也是我国孢子丝菌病的主要流行菌种,近十年来孢子丝菌病的发病率在我国(尤其是北方地区)逐渐增高,目前各省市自治区均有报道,东北地区是我国孢子丝菌病的主要流行区域,其中吉林省为高发区,农民为易感人群,与当地居民经常接触孢子丝菌污染的芦苇和玉米秸秆有关,我国学者已经从芦苇和土壤中分离出孢子丝菌的环境株。

该患为北方园林工人,经常接触土壤、农作物,增加了感染的风险,冬季起病,皮损最初局限于一处,后沿淋巴管向近心端播散,真菌培养为孢子丝菌生长,形态学和分子生物学鉴定为球形孢子丝菌,因此皮肤淋巴管型孢子丝菌病诊断成立。

(张宇)

点评

1.报道了皮肤淋巴管型孢子丝菌病一例,皮损为右侧前臂暗红色增生性斑块,表面附有结痂。

2.病理表现为弥漫性肉芽肿,真皮内大量炎性细胞浸润,PAS染色可见真皮内红色圆形孢子。

3.临床遇到无痛、痒的皮肤结节,溃破流脓或形成脓肿,尤其来自农村的患者,应考虑此病的可能,对皮损及时做真菌培养,避免漏诊。

(环球医学编辑:丁好奇)

免责声明

版权所有©人民卫生出版社有限公司。 本内容由人民卫生出版社审定并提供,其观点并不反映优医迈或默沙东观点,此服务由优医迈与环球医学资讯授权共同提供。

如需转载,请前往用户反馈页面提交说明:https://www.uemeds.cn/personal/feedback

来源:《皮肤科疑难病例解析》

作者:张理涛 张峻岭

页码:21-23

出版:人民卫生出版社

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.