63岁女性,既往体健,在体检时发现胃窦低级别上皮内瘤变,拟行内镜黏膜下剥离术(endoscopic submucosal dissection,ESD)治疗。入院后复查胃镜,发现胃窦多发病变,分别取活检,提示高级别上皮内瘤变。如何进行诊治?

一、病例介绍

1.患者基本情况

患者:女性,63岁。

入院时间:2017年7月26日。

主诉:外院胃镜发现胃窦低级别上皮内瘤变,拟行ESD治疗。

现病史:患者在外院体检发现胃窦低级别上皮内瘤变,无其他不适主诉,为行ESD治疗入院。

既往史:既往体健,无特殊。

个人史:否认肝炎、结核或其他传染病史;否认过敏史;否认饮酒史;否认滥用药物史;否认其他手术史;否认输血史。

家族史:否认高血压、糖尿病、慢性肾病等家族史,家族中无消化道肿瘤患者。

2.入院辅助检查

血常规、尿常规、便常规、生化、肿瘤标志物、凝血等化验指标均正常。

胸部CT:双肺纤维瘤。

全腹部平扫+增强CT:肝脏、肾脏多发囊肿,肠系膜脂膜炎可能。

7月26日于我院复查胃镜:胃窦黏膜充血水肿,醋酸靛胭脂染色着色欠均匀,分别于胃窦前壁近小弯侧、大弯侧、大弯侧近后壁、后壁活检,均质软;胃底前壁见一大小约0.5cm×0.5cm黏膜下隆起,表面光滑,触之质韧,活动度可;十二指肠球部无异常,降部散在少许白色颗粒样隆起,未予特殊处理。

病理:胃窦后壁黏膜腺体呈高级别上皮内瘤变,胃窦前壁小弯侧黏膜重度慢性炎,部分腺上皮肠化,局灶腺体呈低级别上皮内瘤变,胃窦大弯侧、胃窦大弯下侧近后壁轻度慢性萎缩性胃炎,部分腺上皮肠化、增生,幽门螺杆菌(helicobacter pylori,Hp)(+)。

3.初步诊断思维过程

该患者为中老年女性,既往体健,在外院体检行胃镜检查发现胃窦低级别上皮内瘤变,拟行ESD治疗。于我院复查胃镜,发现胃窦多发病变,分别取活检,提示高级别上皮内瘤变。其余化验检查均无明显异常。

入院初步诊断为胃高级别上皮内瘤变。下一步治疗选择ESD治疗或外科手术治疗。

4.最终诊疗思维过程

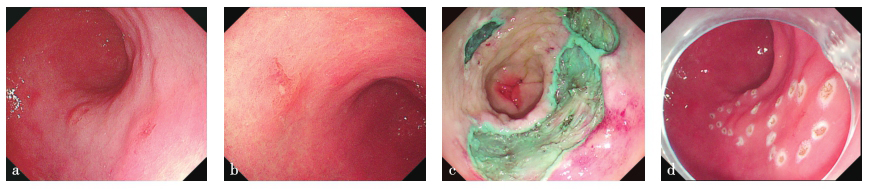

(1)于2017年8月2日行胃ESD治疗。术中,胃窦前壁近小弯侧、大弯侧、大弯侧近后壁、后壁各见一片状糜烂,分别行ESD(图1)。

图1 ESD术中所见

术后病理:①(胃窦后壁)胃黏膜部分区域呈黏膜内高分化腺癌,癌变大小0.5cm×0.4cm×0.1cm,位于黏膜固有层,基底及侧切缘净;②(胃窦大弯,大弯及后壁)黏膜腺体部分呈高级别上皮内瘤变,瘤变大小分别为0.5cm×0.4cm×0.1cm、0.3cm×0.3cm×0.1cm,位于黏膜固有层、基底及侧切缘净;③(胃窦前壁近小弯侧)黏膜腺体呈高级别上皮内瘤变,瘤变大小0.5cm×0.5cm×0.1cm,位于黏膜固有层,基底及侧切缘净。

术后予质子泵抑制剂及胃黏膜保护剂治疗2个月,患者无不适临床表现。

(2)术后第1次复查胃镜(2017年11月1日):胃窦部见ESD术后瘢痕,愈合良好;胃底前壁见一大小约0.5cm×0.5cm黏膜下隆起,表面光滑,触之质韧,活动度可;十二指肠球部无异常,降部散在黄白色颗粒样隆起。

(3)术后第2次复查胃镜(2018年2月6日):胃窦部见ESD术后瘢痕,愈合良好;胃底前壁见一大小约0.5cm×0.5cm黏膜下隆起,表面光滑,触之质韧,活动度可;十二指肠球部无异常,降部散在白色颗粒样隆起,较前增多,以十二指肠主乳头表面为著,活检质软。

病理:(十二指肠乳头)小肠黏膜间质小淋巴细胞弥漫增生,部分区域呈结节样,结合免疫组化,考虑为滤泡性淋巴瘤,Ⅰ级。

免疫组化结果:CK-pan(上皮 +),CD20(3+),CD79a(3+),CD3(-),CD5(-),CD10(+),Bcl-6(+),Bcl-2(+),CD21(FDC 网 +),CD23(FDC 网 +),CD43(-),Cyclind-l(-),Sox11(-),Ki-67(+20%)。

(4)患者于外院行PET-CT:十二指肠降段内壁乳头区轻度代谢,淋巴瘤或炎性反应不易鉴别,建议结合病理结果诊断。

(5)十二指肠镜:乳头位于降段,形状乳头型,形态无异常,开口呈绒毛状,口侧隆起根部旁黏膜见白色滤泡样增生。活检病理考虑滤泡性淋巴瘤。

5.诊疗思路

(1)胃癌早期的诊疗

80%的胃癌早期患者无临床症状或仅有非特异性表现,而早期胃癌治疗后5年生存率可超过90%,或可达到治愈效果。因此,在门诊胃镜检查中应注重早期癌的筛查。对于该患者,在外院发现胃低级别上皮内瘤变,拟行镜下治疗,术后复查胃镜发现多发糜烂病灶,活检提示多发高级别上皮内瘤变。多灶病变ESD术后提示胃癌早期及多发高级别上皮内瘤变。这提示在胃镜检查及治疗过程中,应注意多灶病变同时存在可能,在活检时注意多灶病变分别活检,以详细明确病情,防止漏诊、误诊。同时,在ESD术后需定期复查胃镜、密切随诊。

(2)十二指肠滤泡性淋巴瘤的诊疗

该患者在首次胃镜检查及术后胃镜复查中发现十二指肠进行性增多的白色颗粒样物质,活检提示十二指肠滤泡性淋巴瘤。进一步完善十二指肠镜、PET-CT等检查最终确诊为十二指肠滤泡性淋巴瘤,因其为极度惰性滤泡性淋巴瘤,故未进行特殊干预治疗,选择定期随访。这提示在胃镜检查时,除需关注早期癌的筛查和治疗,更需识别诊断其他合并疾病的可能,避免误诊或过度治疗。

6.最终诊断

①胃癌早期;②十二指肠滤泡性淋巴瘤Ⅰ级。

7.后续治疗方案

定期随访。

8.后续随访

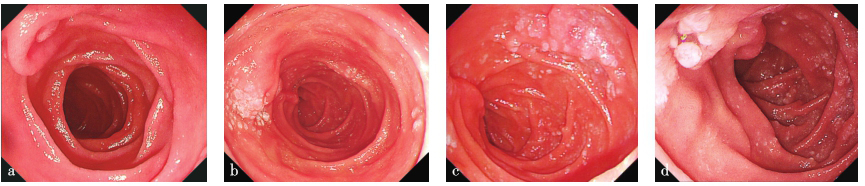

复查胃镜(2018年9月12日)见胃窦有弧形瘢痕,表面轻度充血。十二指肠球部散在颗粒样白色隆起,降部上段见密集白色颗粒样隆起,以十二指肠主乳头表面为主(较2018年2月6日无明显加重),十二指肠降部下段至水平段近端散在白色细颗粒样隆起(图2)。

图2 胃镜复查

二、疾病诊疗难点

1.患者于外院行内镜检查后,拟行镜下治疗时,需由手术者复查胃镜评估手术。

2.内镜检查与治疗时,需警惕多灶病变同时存在的可能。

3.关注早期癌同时,需注意合并其他疾病的情况。

4.提高对十二指肠滤泡性淋巴瘤的认识,减少漏诊,避免误诊及过度治疗。

三、疾病知识回顾

十二指肠滤泡性淋巴瘤(duodenal follicular lymphoma,DFL)是世界卫生组织(World Health Organnization,WHO)2016版淋巴造血系统肿瘤分类中新提出的一种变异型滤泡性淋巴瘤,是一种极度惰性的滤泡性淋巴瘤。其发病年龄范围为32~83岁,中位年龄为65岁。一般无明显临床症状,通常因其他原因行胃镜检查时偶然发现,但偶尔也有个别病例表现为腹痛、腹泻和肠梗阻症状。其好发于十二指肠降部(也可以同时发生于空肠和回肠),内镜下常呈多发性白色结节或小息肉,息肉长径为1~5mm,偶尔可出现较大的肿块或弥漫性病变。

DFL局限于十二指肠黏膜及黏膜下层。病理部分区域呈滤泡样结构,套区及“星空”现象不明显,细胞胞体较小或中等大小,胞质少,核圆形、类圆形或稍不规则形,核仁不明显,散在分布胞体较大的淋巴样细胞,核内可见1~3个小核仁,核仁靠近核膜,形态符合中心母细胞,并且每个高倍视野不超过5个。CD21显示特殊的滤泡树突状细胞(follicle dendritic cell,FDC)网,出现FDC生发中心边缘集聚现象,中央部分区域缺失;肿瘤细胞表达全B细胞标记CD20、CD79a、PAX-5等,同时表达生发中心标记CD10、BCL-6、LMO-2等,特异性表达BCL-2;Ki-67阳性表达一般小于30%。

十二指肠滤泡性淋巴瘤是一种极度惰性的淋巴瘤,大部分患者不需要治疗,部分患者可以自愈,一般处理意见为观察随诊。

专家点评

作者通过该病例的临床过程提示临床医师,要注意,若胃镜病理提示低级别上皮内瘤变或高级别上皮瘤变,术后病理仍有可能为高级别上皮内瘤变或早期癌。临床医师应建议多点取病理组织,必要时对患者做早期相应治疗,如ESD等。该患者病理检查结果显示存在十二指肠滤泡性淋巴瘤,虽是一种极度惰性的淋巴瘤,但也应进行随访。由此提示,如十二指肠出现类似改变也应做活组织检查。建议该例胃底前壁黏膜下隆起做超声内镜检查,如Hp阳性,应做根除治疗。对于该病例,主诉应该提供发病时间及主要症状,现病史部分内容过于简单。

该病例病史较简单,诊断较容易,值得注意的是多灶病变的评估。术前复查胃镜时,术者注意到了多灶病变,若能在手术前行放大胃镜、超声内镜等进行全面精查,则对于浸润深度判断、手术方式选择及术后随访等均具有重要意义。该病例中,Hp为阳性,但在治疗过程中未提及对Hp的治疗。在该病例中,同时发现患者合并有十二指肠滤泡性淋巴瘤,该病虽极度惰性,但这种情况也提醒我们在临床中不要放过其他病变。

免责声明

内容来源于人卫知识数字服务体系、人卫inside知识库,其观点不反映优医迈或默沙东观点。 此服务由优医迈与胤迈医药科技(上海)有限公司授权共同提供。

如需转载,请前往用户反馈页面提交说明:https://www.uemeds.cn/personal/feedback

[1] SWERDLEOW S H, CAMPO E, PILERI S A, et al. The 2016 revision of the World Health Organization classification of lymphoid neoplasms[J]. Blood, 2016, 127(20): 2375-2390.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.