【病例摘要】

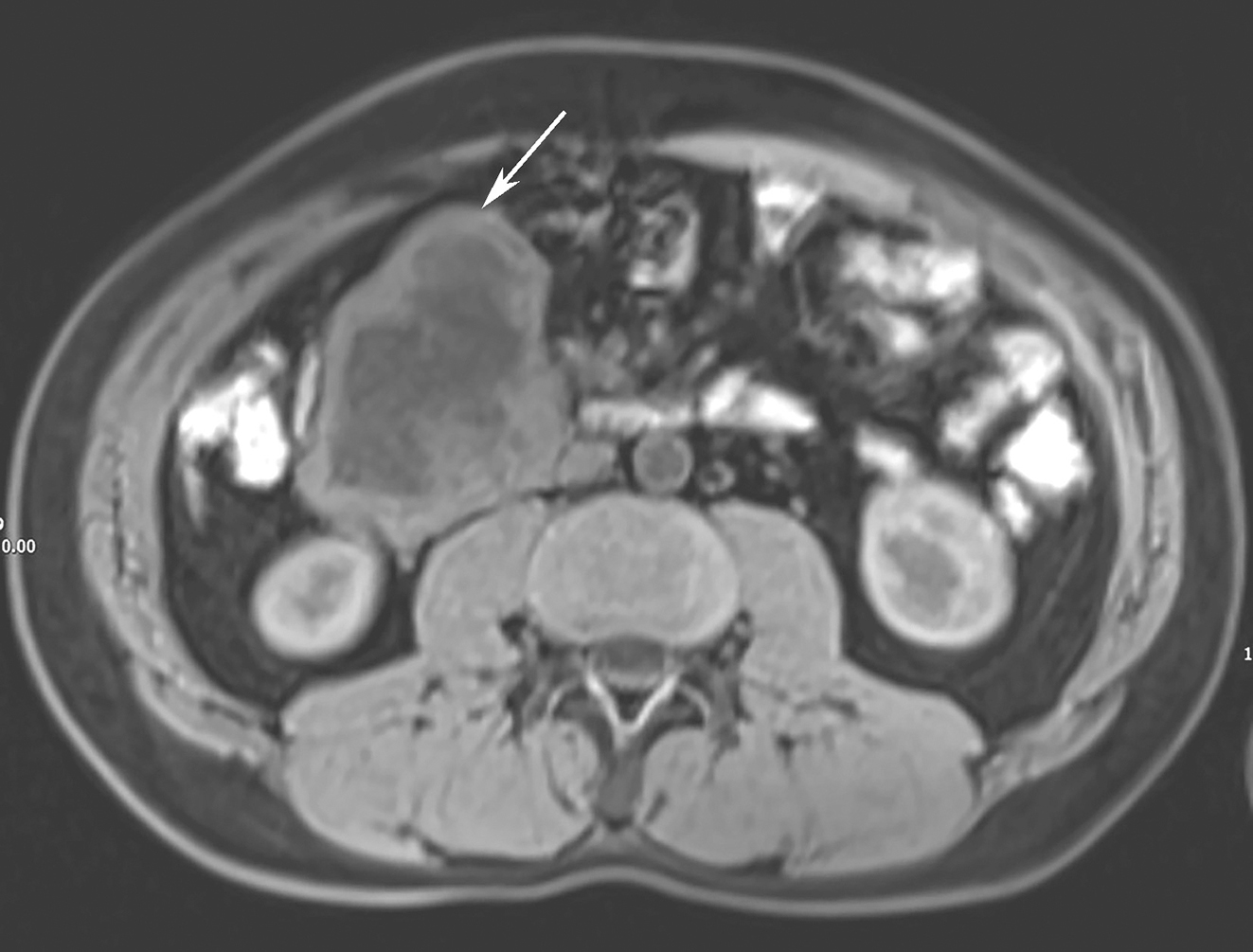

患者,男性,41岁,于2017年11月8日因“黑便2天”就诊于当地医院。当地医院行腹部CT检查,报告示:十二指肠水平部软组织肿块,大小约7.0cm×5.5cm,考虑为胃肠间质瘤,周围数枚淋巴结肿大,考虑转移可能。患者为求进一步诊治,赴华中科技大学同济医学院附属协和医院就诊,行穿刺活检示:送检(十二指肠降部占位穿刺活检组织)全部取材制片,镜下主要为血细胞及纤维素样渗出物,其内夹杂少许梭形细胞巢,免疫组织化学染色示该细胞巢CD117(+),DDG-1(+),CD34(-),SMA(+),S-100(-),SDHB(+),Ki-67(个别 +),免疫表型符合胃肠间质瘤。肝脾MRI平扫+增强示:①肝内多发类圆形稍长T1,稍长T2信号影,较大者位于肝左叶外侧段包膜下,大小约2.3cm×2.2cm×1.3cm,钆塞酸二钠增强扫描动脉期病灶明显强化,部分病灶边缘环形强化,肝胆期呈稍低信号,弥散未见明显受限,考虑海绵状血管瘤;②胆胰脾未见明显异常,建议复查;③扫描所及十二指肠降部走行区见混杂信号团块影(图1)。

考虑到患者十二指肠肿瘤大小为7.0cm×5.5cm,且与胰腺和下腔静脉等重要脏器毗邻,手术完整切除可能要联合脏器切除,术后胰漏等并发症发生率较高,建议先行术前治疗。内镜下取活检行基因检测示:活检样本c-KIT基因11外显子发生突变,突变类型为p.V559D;PDGFRΑ基因12、18外显子为野生型。提示患者能从伊马替尼术前治疗中获益,遂给予患者400mg/d标准剂量治疗。患者服药依从性良好,未出现明显不良反应。

服药4个月后,2018年3月复查全腹增强CT示:十二指肠降部见等密度肿块影并向外生长,大小约6.6cm×5.1cm(图2),病灶边界尚清,与胰腺钩突、下腔静脉毗邻;中央见不规则液体密度影,肝固有动脉分支向病灶供血,邻近肠系膜根部多发小淋巴结;增强扫描示边缘实性成分可见强化,中心区域低密度影区未见明显强化;上述所见考虑胃肠间质瘤,较前病灶缩小;余所见较前片相仿。

图1 十二指肠降部走行区见混杂信号团块影

图2 2018年3月全腹增强CT

服药7个月后,2018年6月复查全腹增强CT示:十二指肠降部见等密度肿块影并向外生长,大小约6.1cm×4.4cm,病灶边界尚清,与胰腺钩突。下腔静脉毗邻;中央见不规则液体密度影,肝固有动脉分支向病灶供血,邻近肠系膜根部多发小淋巴结,增强示边缘实性成分可见强化,中心区域低密度影区未见明显强化;上述所见考虑十二指肠GIST,病灶较前略缩小。余与前片相仿,无特殊(图3)。

图3 2018年6月全腹增强CT

服药10个月后,2018年9月复查全腹增强CT示:十二指肠见等密度肿块影并向外生长,大小约4.9cm×4.0cm,十二指肠GIST病灶较前略缩小,余与前片相仿,无特殊(图4)。患者为求进一步治疗就诊于华中科技大学同济医学院附属协和医院。门诊以“十二指肠GIS全腹增强CT术前治疗后”收治入院。

图4 2018年9月全腹增强CT

既往史及家族史

既往体健,否认药物过敏史;父母已故,家族中无类似病史。2000年因急性阑尾炎行阑尾切除术。

体格检查

全身皮肤黏膜无黄染,贫血貌。腹部平坦,右下腹见一5cm陈旧性手术切口。未见胃肠型及蠕动波。腹部无压痛,无反跳痛,无肌紧张;肠鸣音正常。

辅助检查

血常规:白细胞 3.77×109/L↓,红细胞 3.3×1012/L↓,血红蛋白 97g/L↓,血小板383×109/L↑,中性粒细胞百分比64.60%,淋巴细胞百分比21.9%。

血生化:总胆红素10.9µmol/L,直接胆红素 3.9µmol/L,总蛋白 69.0g/L,白蛋白47g/L,肌酐 78.3μ mol/L,尿素 4.93mmol/L,钠 139.0mmol/L,钾 3.83mmol/L,氯 100.3mmol/L。

2018年12月行上下腹部、盆腔平扫+增强示:十二指肠降部见等低密度肿块影并向外生长,大小约4.9cm×3.5cm(图5),病灶边界清晰,与胰腺钩突、下腔静脉毗邻;中央见不规则液体密度影及新发少许斑点状积气影,肝固有动脉分支向病灶供血,邻近肠系膜根部多发小淋巴结,增强示边缘实性成分可见强化,中心区域低密度影区未见明显强化。余同前。

图5 2018年12月全腹增强CT

初步诊断

1.(十二指肠)胃肠间质瘤术前治疗后

2.阑尾切除术后

3.肝脏血管瘤

4.轻度贫血

5.肾囊肿

【治疗过程】

(一)病例分析

患者为中年男性,以“十二指肠GIST术前治疗后”就诊。(十二指肠)胃肠间质瘤诊断明确。靶向治疗前肿瘤大小为7.0cm×5.5cm,伊马替尼治疗12个月后肿瘤大小缩小为4.9cm×3.5cm,疗效学评价:稳定状态。为防止术前靶向治疗时间过长肿瘤发生继发性耐药,故考虑手术治疗。

(二)治疗方案

患者于2018年12月21日行腹腔镜下十二指肠切除术+胆肠吻合术+胰肠管吻合术。术中探查发现十二指肠降部内侧近乳头处可见一包块,大小约4cm×4cm。打开胃结肠韧带,显露胰腺,游离十二指肠;于胃体中下1/3处离断,断端缝合止血,解剖、离断十二指肠动脉,分离胰腺上下缘,于胰腺颈部离断,十二指肠于水平部离断。右侧腹直肌切口开腹后,屈氏韧带下方空肠穿横结肠系膜行胰肠吻合及胆肠吻合。输入襻与输出襻空肠行空肠布朗吻合。生理盐水冲洗止血,于胆肠吻合口及胰肠吻合口下方各放置橡胶引流管一根。

(三)术后病理及基因检测

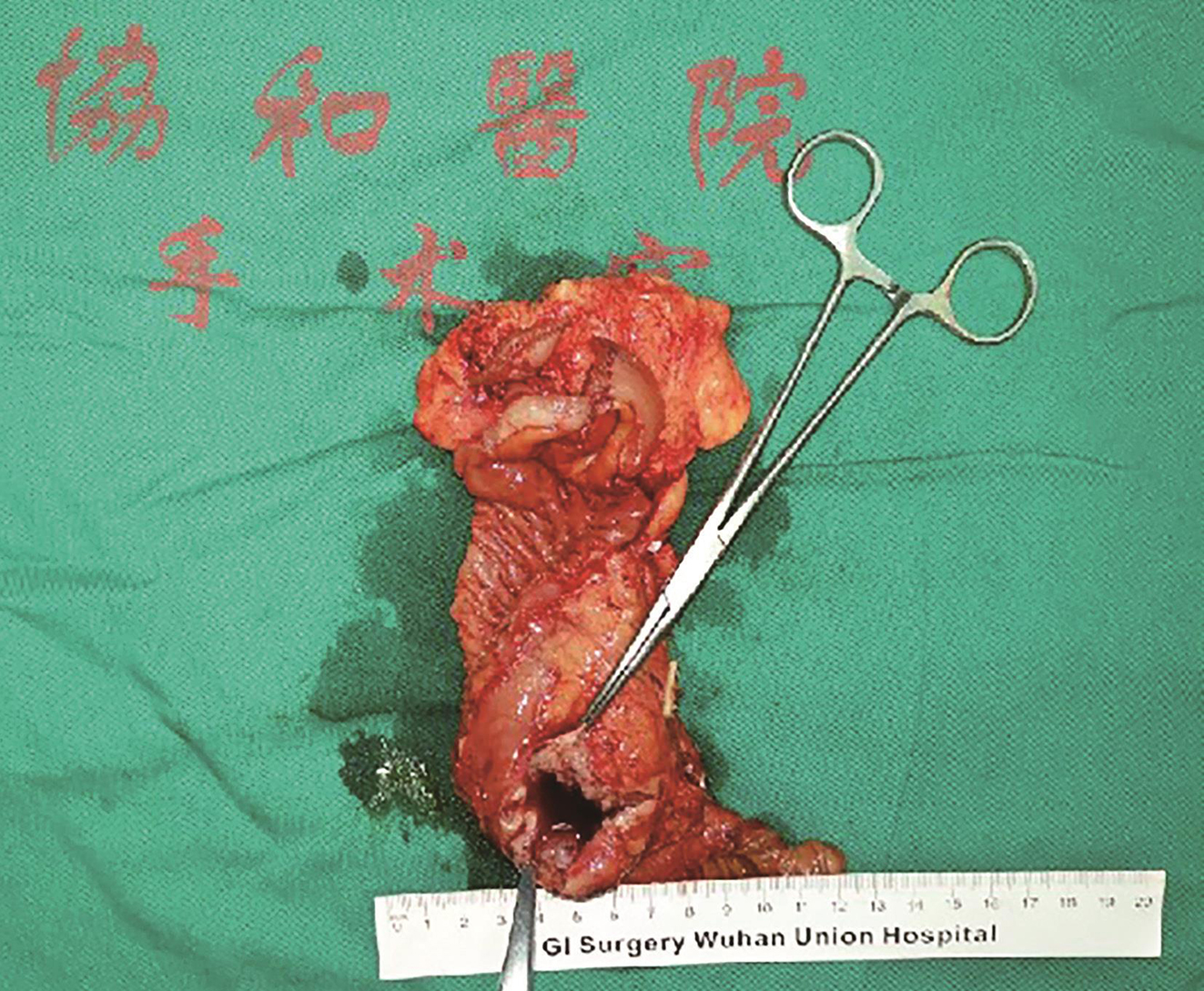

病理诊断:(十二指肠)胃肠间质瘤伊马替尼治疗后(4cm×3cm)核分裂象<5个/50HPF(图6)。

免疫组织化学染色:CD117(+),DOG-1(+),SMA(+),HHF35(+),H-caldesmon(+),CD34(-),S-100(-),Desmin(-),SDHB(+),Ki-67(Li<2%)。

【预后】

术后第3日,患者腹腔内引流出约200ml淡绿色液体,未诉其他不适。考虑胆漏可能,予以充分引流、护肝、抗炎以及加强营养等对症支持治疗。术后第5日晚,患者腹腔右侧引流管旁突然出现约3ml渗血,引流管中约有10ml暗红色液体。床边血压125/82mmHg。急诊行胸腹部CT示:①胃肠吻合、胰管吻合术后,吻合口充盈欠佳,壁稍肿胀,上下腹腔间隙、腹膜后间隙渗出性表现、散在积液(局部肠间隙包裹性积液),脂肪浑浊,胰腺可疑肿胀,胰周渗出性表现,双侧肾前筋膜增厚,上下腹腔引流管、肝脏Glisson鞘水肿增厚,胆囊似积气,建议复查或进一步检查除外胰腺炎可能;②双侧胸腔少量积液,双肺下叶肺组织膨胀不全,双肺下叶条片状炎性改变。查血结果示:血红蛋白107g/L,红细胞3.39×1012/L,白细胞11.48×109/L,中性粒细胞百分比82.70%;C反应蛋白101.00mg/L。对比术后第三天查血结果:血红蛋白118g/L,红细胞3.56×1012/L,白细胞9.44×109/L,中性粒细胞百分比88.86%。血红蛋白及红细胞计数有所降低。

图6 大体标本

遂继续加强对症支持治疗,并且密切观察患者病情变化。术后第6日晚,患者突然出现上腹部疼痛,腹腔引流管引流出约500ml血性液体。患者神志尚清楚,体检腹肌稍紧张,未触及压痛及反跳痛,血压为118/91mmHg。考虑患者可能出现腹腔出血及失血性休克,遂进行输血,输注浓缩红细胞4U及血小板2人份;同时联系介入科行血管栓塞治疗。术中患者突发心脏骤停,遂予以心肺复苏进行抢救,同时扩充血容量、强心,并且行气管插管给氧。随后患者生命体征恢复,心率波动在80~90次/min,血压90/50mmHg左右。行动脉造影检查并行肝总动脉栓塞,转入ICU继续治疗。予补充血容量,纠正水电解质平衡等支持治疗。患者情况仍未见好转,并且出现DIC及多器官功能衰竭。术后第7日晚(2018年12月28日)患者再次突发心脏骤停,给予连续心脏按压等抢救措施,抢救1小时后宣告患者临床死亡。

【经验与体会】

局部晚期胃肠间质瘤的定义为:术前影像学评估或者术中发现GIST侵犯周围脏器或存在局部淋巴结转移,但无远处转移者。本例患者新辅助治疗前肿瘤大小为7.0cm×5.5cm,且考虑有周围淋巴结转移,对于该类患者处理方法如下:①估计能达到完整切除、手术风险较小及对相关脏器功能影响较少者,可先行手术切除,术后再予伊马替尼靶向治疗;②如术前评估不能确定手术能否达到完整切除,或需要联合多脏器手术,或预计术后发生并发症风险较高,可考虑先行伊马替尼治疗,待肿瘤缩小,再予手术完整切除。本例患者肿瘤较大且毗邻周围重要脏器,故先行新辅助治疗。

对于原发潜在可切除GIST,术前靶向药物治疗有助于减小肿瘤的体积,降低肿瘤术中破裂导致医源性播散的风险;保护重要脏器的结构和功能,增加根治性切除的机会。EORTC STBSG研究纳入161例局限性GIST,患者术前给予伊马替尼400mg/d,直至手术或肿瘤进展,评价标准是疗效最大化(连续两次CT检查显示肿瘤无进展或缩退)。结果表明伊马替尼总有效率为80.1%,手术R0切除者占83.0%,仅两例患者在术前治疗中发生疾病进展。以上研究证实,术前伊马替尼治疗可提高局部晚期GIST的R0切除率。2017版胃肠间质瘤CSCO指南指出对于术前治疗时间,一般认为给予伊马替尼术前治疗6~12个月施行手术比较适宜。过度延长术前治疗时间可能会引起继发性耐药。本例患者术前治疗12月余,瘤体缩小明显,最近两次影像学复查显示肿瘤处于稳定状态,已达到最大疗效,故考虑行手术切除。

毋庸置疑,十二指肠GIST的治疗应采取以手术为中心的多学科治疗模式,其手术方式可分为局限性切除和扩大切除两种。局限性切除包括肿瘤剜除术、十二指肠楔形切除术、十二指肠节段切除术和十二指肠部分切除术等,扩大切除则主要是胰十二指肠切除术。就我们中心的经验而言,十二指肠GIST手术方式的选择主要取决肿瘤的大小和肿瘤的部位。位于非乳头区域直径1~2cm的GIST,或者距离系膜缘≤1cm的GIST,如影像学评估与周围脏器界限清楚,可行十二指肠楔形切除术,最大程度上保留Vater壶腹和胰腺的功能;位于乳头区域的肿瘤,切除后可影响十二指肠乳头的功能,应行十二指肠部分切除术;如乳头区域肿瘤较大,未侵犯胰腺,可行全十二指肠切除术;若肿瘤侵犯胰腺或与胰腺分界不清,则行胰十二指肠切除术。大量文献报道,接受不同术式的十二指肠GIST患者,其远期生存并无统计学差异。但是接受胰十二指肠切除术的患者,其术后发生胰漏、胆漏、腹腔出血甚至死亡等严重并发症的风险明显高于局限性切除的患者。

本例患者术前靶向治疗效果显著,肿瘤体积明显缩小,但是由于其肿瘤位于十二指肠降段系膜侧且邻近乳头,难以行局限性完整切除,遂行胰十二指肠切除术,术中进展顺利且确切止血。但不幸的是,本例患者术后第5天出现腹腔大出血。考虑为胆漏伴腹腔感染,腐蚀血管,从而导致难以控制的腹腔出血。文献报道胰十二指肠切除术后胆漏的发生率约为2%~4%,其发生可能与胆肠吻合口张力过大、胰漏或腹腔感染等原因有关。尽管术后胆漏较为少见,但一旦发生,将会造成严重后果。因此预防术后胆漏显得尤其重要,其预防措施主要包括:①在确保根治的前提下,确保胆管的血运,胆总管游离长度不可过长,并且吻合口针距必须适当;②对于胆管较细的患者,在胆肠吻合口内留置胆肠支撑管并引出体外,可有效减少胆漏,对于减少胰漏也有帮助;③术后抗感染,避免因腹腔感染或胆道感染而导致胆漏;④围手术期加强营养,纠正低蛋白血症、贫血及营养不良等不利于术后恢复的因素。

免责声明

内容来源于人卫知识数字服务体系、人卫inside知识库,其观点不反映优医迈或默沙东观点。 此服务由优医迈与胤迈医药科技(上海)有限公司授权共同提供。

如需转载,请前往用户反馈页面提交说明:https://www.uemeds.cn/personal/feedback

人卫知识数字服务体系

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.