53岁女性,因发热及上腹痛,就诊当地医院,行肝脓肿穿刺引流术,后体温正常但上腹隐痛不适就诊笔者医院。该患者怎么了?如何诊治?

一、病例介绍

患者,女,53岁。

1.主诉

反复发热伴右上腹隐痛1个月余。

2.现病史

1个月前出现发热及上腹痛,就诊当地医院,行肝脓肿穿刺引流术,后体温正常但上腹隐痛不适就诊我院。

3.查体

神清,皮肤巩膜无黄染,T 37.0℃,P 80次/min,R 12次/min,BP 110/75mmHg,腹平软,右上腹压痛,肝区叩击痛。

4.实验室检查

血常规:WBC 7.28×109/L,NE 53.5%,Hb 127g/L,PLT 212×109/L。

肝肾功能:ALB 34g/L,ALT 26U/L,AST 24U/L,TB 19.5μmol/L,DB 5.68μmol/L。

凝血功能:PT 14.0s,INR 1.19。

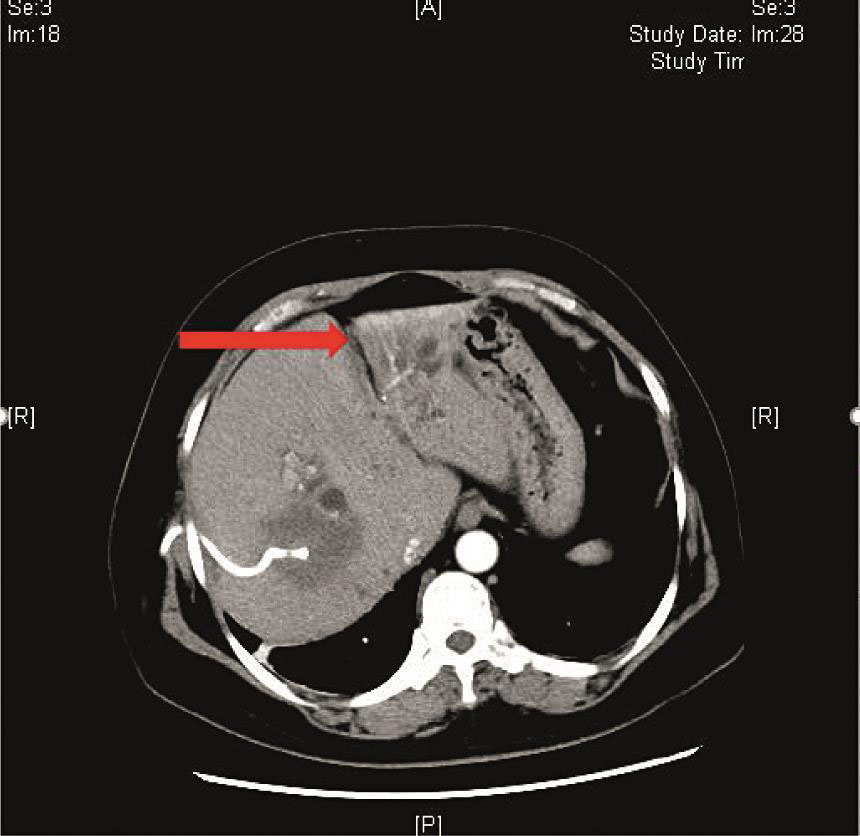

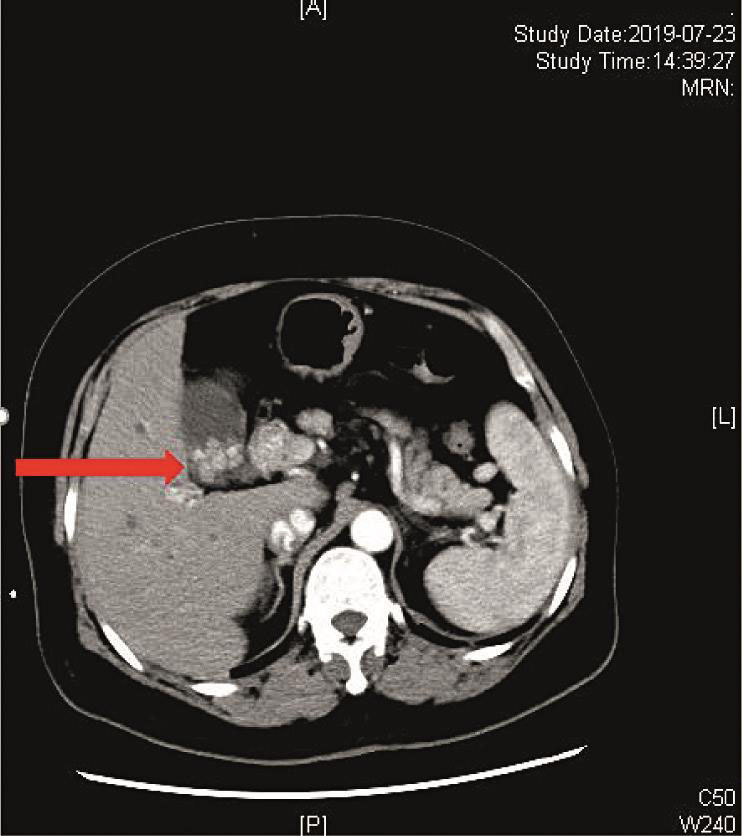

上腹部强化CT:肝右叶低密度灶,考虑肝脓肿,肝内胆管、胆囊、胆总管多发结石合并胆系感染(图1、图2)。

图1 箭头示萎缩的左外叶

图2 箭头示胆囊及右肝管结石

5.诊断

胆石症(肝内胆管、胆总管并胆囊结石),肝脓肿穿刺引流术后。

6.治疗过程

(1)入院前先外院治疗:肝脓肿穿刺引流术。

(2)入院初始治疗方案

1)抗生素(哌拉西林钠他唑巴坦、奥硝唑)。

2)营养支持。

(3)入院第5天:完善术前评估,综合考虑行手术治疗。

手术指征:

1)右上腹隐痛。

2)右上腹压痛,肝区叩击痛。

3)上腹CT示胆石症。

4)肝脓肿已引流,感染已控制。

手术方式:肝左外叶切除+胆囊切除+胆总管切开取石+胆道镜探查 +右肝管成形+T管引流术。

术中要点:

1)切除萎缩的左外叶。

2)切开胆总管取净结石,胆道镜探查。

3)切开右肝管狭窄段,胆道镜辅助,取出肝管内结石。

4)纵切横缝狭窄段胆管,放置T管。

7.术后治疗

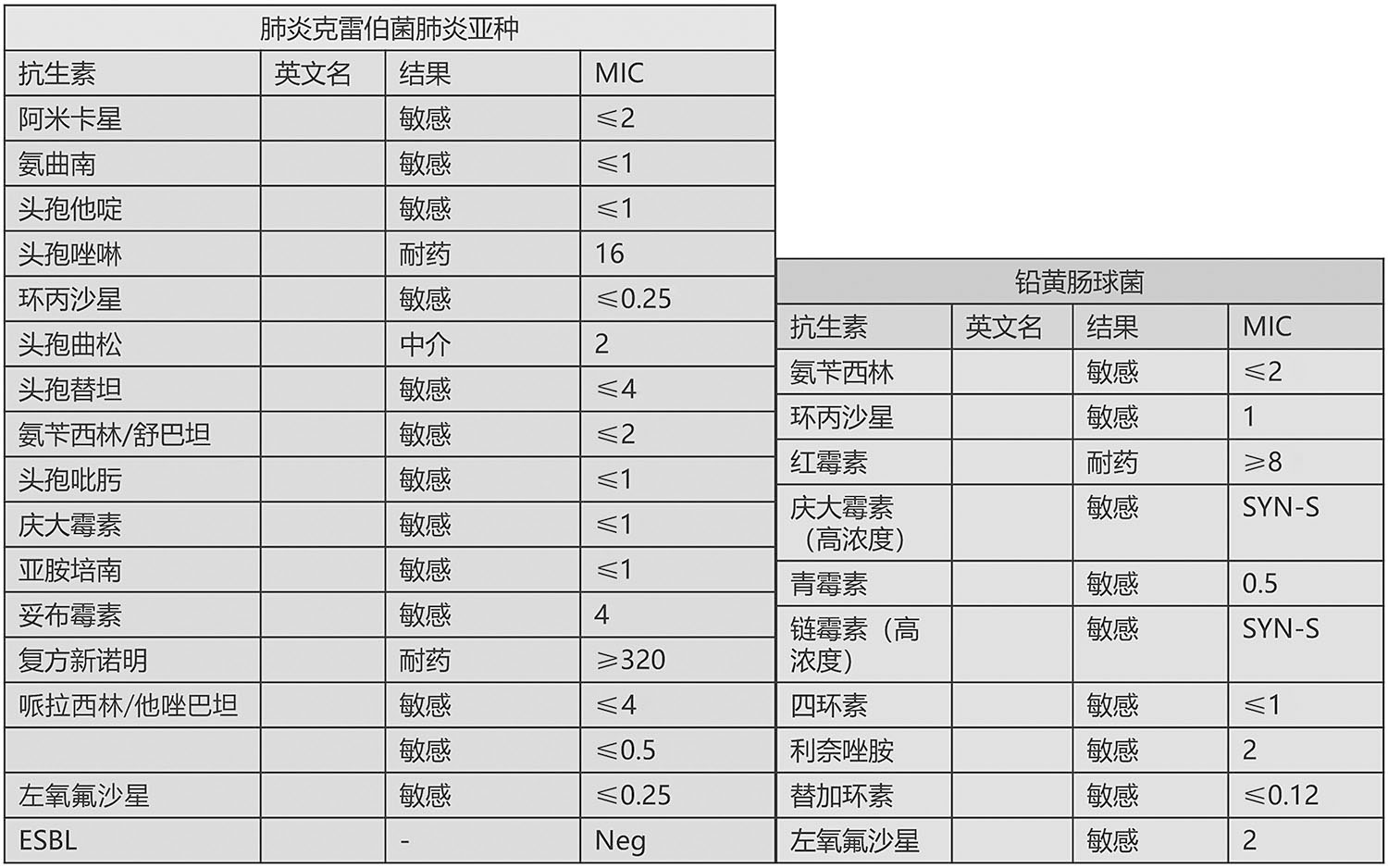

根据胆汁药敏结果调整抗生素(亚胺培南+左氧氟沙星)(图3)。

图3 术后治疗

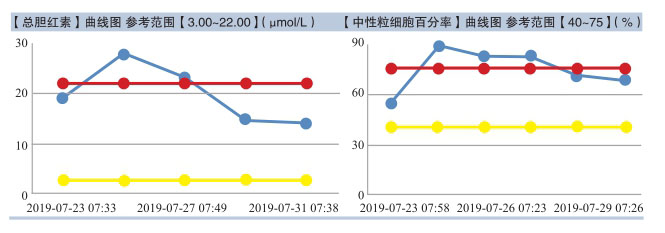

8.术后病情变化(图4)

图4 术后病情变化

9.术后随访

术后1个月再行胆道镜,随访14个月,恢复良好。

二、指南节选及推荐

节选自急性胆道系统感染的诊断和治疗指南(2011版)、东京指南2018版(TG18)、胆道外科抗菌药物规范化应用专家共识(2019版)。

急性胆管炎的诊断标准与严重程度评估、抗菌治疗、外科治疗——急性胆道系统感染的诊断和治疗指南(2011版)、东京指南2018版(TG18)、胆道外科抗菌药物规范化应用专家共识(2019版)。

(1)急性胆管炎的诊断标准:在急性胆管炎辅助检查手段的选择上,TG18建议对于疑似急性胆管炎患者,可采用腹部超声作为初始检查手段。但当患者以急性腹痛就诊时,优先选择腹部CT,因为CT不受肠道气体等因素影响,检查范围更广,可用于排除其他疾病。MRI和磁共振胰胆管造影(MRCP)在诊断急性胆管炎的病因和评估炎症时非常有效,但因医疗资源配置等问题,MRI、MRCP通常在腹部超声、CT诊断不清或困难的情况下使用。本病例中患者入院时伴有腹痛,行上腹部强化CT,显示胆系结石(肝内胆管-肝门部胆管、胆总管、胆囊)。结合患者入院伴有腹痛、炎症且肝功能异常,诊断为肝胆管结石伴急性胆管炎。

(2)急性胆管炎的严重程度分级:根据TG18急性胆道感染的起始管理流程,对于疑似急性胆道感染患者应首先测量生命体征,以评估病情是否紧急。如果患者情况紧急,则不必等待明确的诊断,立即开始初步治疗,必要时包括呼吸和循环系统管理。然后进行病史采集、腹部查体、实验室及影像学检查,并使用急性胆管炎和急性胆囊炎的诊断标准进行诊断。本病例中患者出现高热、寒战,黄疸,腹痛,炎症反应指标升高,肝功能异常,影像学提示胆系结石,提示急性胆管炎,结合症状、体征、治疗反应,考虑具体严重程度。

(3)抗菌治疗:超声、CT、MRI等影像学检查通常难以直接确诊胆管的急性细菌性炎症,而是通过胆管扩张证明存在胆道梗阻和/或发现其他病因学证据(肿瘤、胆囊结石、寄生虫等)来间接支持急性胆管炎的诊断。所有怀疑急性胆管炎的患者应立即使用抗菌药物(A级推荐),进行胆汁培养和血液培养(B级推荐)。选择抗菌剂时,应考虑目标生物,药代动力学和药效学,局部抗菌谱,抗菌药物使用史,肾脏和肝功能以及过敏和其他不良事件史。社区获得性急性胆管炎致病菌多为肠道需氧菌,如大肠埃希菌、克雷伯菌属、肠球菌(建议1,D级)。胆汁细菌培养若为阳性,提示急性胆管炎病严重、预后不佳(2级)。

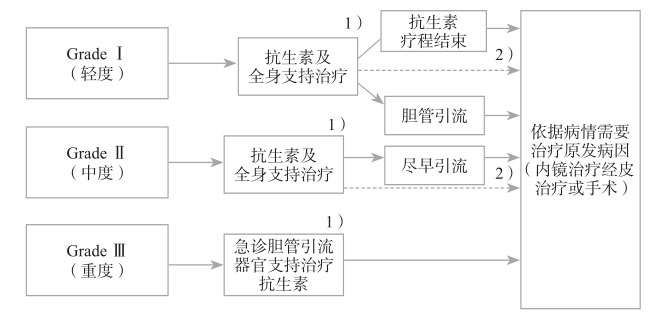

(4)外科治疗:任何抗菌治疗都不能替代解除胆道梗阻的治疗措施。轻度急性胆管炎经保守治疗控制症状后,根据病因继续治疗。中度、重度急性胆管炎通常对于单纯支持治疗和抗菌治疗无效,需要立即行胆道引流。首选内镜下的胆管引流术(A级推荐)。内镜十二指肠乳头括约肌切开术(endoscopic sphincterectomy,EST)和内镜鼻胆管引流术(endoscopicnasobiliary drainage,ENBD)的并发症发生率、病死率均低于开腹胆管引流术(2级)。EST的优势在于引流的同时可以取石,但重度急性胆管炎及凝血功能障碍时,不宜行该治疗。ENBD则没有该禁忌证,引流的同时可以进行胆汁培养。内镜下放置塑料胆管支架引流与ENBD的引流效果没有明显差异(2级),但前者无法观察胆汁引流情况,无法行胆管冲洗和造影。经皮经肝胆管引流术(percutaneous transhepatic biliary drainage,PTCD)可作为次选治疗方式(B级推荐)。但由肝门或肝门以上位置肿瘤、结石或狭窄引起胆道梗阻所致的急性胆管炎,首选PTCD(C级推荐)。如果患者内镜下胆管引流和PTCD失败,或存在禁忌证时,可考虑行开腹胆管引流术,先放置T管引流解除梗阻,待二期手术解决胆道梗阻病因(4级)。肝内胆管结石合并急性肝内胆管炎时,应及时解除胆道梗阻,通畅胆管引流。任何肝叶切除应在急性胆道感染完全控制后方能实施(4级)。急性胆管炎处理流程(图5)。

图5 急性胆管炎处理流程

抗菌治疗前,留取血培养,胆管引流时留取胆汁并培养。急性胆管炎的治疗原则包括:抗生素治疗、胆管引流和病因治疗;GradeⅠ、Ⅱ级患者合并胆总管结石,如果可能,尽量同期行胆管引流和取石。

三、病例总结

1.肝内胆管结石合并胆管炎及肝脓肿治疗中,任何抗菌治疗都不能替代解除胆道梗阻的治疗措施。

2.肝内胆管结石合并胆管炎急性期不做肝叶切除治疗,可先抗感染或行PECD或ERCP解除胆道梗阻。

3.胆道镜辅助治疗有助于取净结石、解除狭窄、通畅引流。

4.分阶段诊治:控制炎症,完善检查,二期手术。

四、析评

肝内胆管结石在其发生和病变发展的过程中,均能引起不同部位和区域的肝脏组织病理性改变,其主要原因是胆管结石和胆管狭窄。临床表现为慢性炎症改变,合并感染严重时,有急性炎症发作的变化,多数患者出现局部或多发性肝内胆管梗阻,以致形成脓肿。胆源性肝脓肿是急性化脓性胆管炎病程演变中的发展结果;其主要原因是胆管因结石致梗阻后持续高压,当胆管内压力超过2.5kPa时,胆汁及胆管内的细菌反流进入肝脏的血管中,引起胆管周围肝组织的病理性改变,肝细胞坏死、液化而形成脓肿。初始脓肿中心为肝细胞坏死区,多为密集或分散的小脓肿,随着病情的进展,多个小脓肿可融合成一个大脓腔,脓腔中往往含有胆汁及结石。肝内胆管结石合并肝脓肿和普通的细菌性肝脓肿治疗不同,在处理肝脓肿的同时必须处理肝胆管结石和胆管梗阻。

该患者诊治流程总体而言符合规范,措施得当,治疗效果也令人满意。

在诊疗过程中,对于胆道感染,总体要:避其锋芒,分而治之。①避其锋芒:急性期不手术。抗菌治疗是急性胆道感染的重要治疗手段,一旦怀疑胆道感染应立即开始抗菌治疗。对肝内胆管结石病出现急性胆管炎合并肝脓肿时,抗感染治疗也是必不可少的。应选择广谱抗生素,以抗革兰氏阴性杆菌为主。在肝胆管结石时的细菌感染多是混合感染,感染胆汁中需氧菌,以大肠埃希菌最为常见。厌氧菌主要是脆弱杆菌,在混合感染中细菌以类杆菌为主。合并肝脓肿时,需联合应用多种抗生素。在抗生素控制胆道感染后再对肝胆管结石进行外科治疗是最佳的选择。因为肝胆管结石病是一个不可逆转的病变,对病变部位的胆管和它所引流区域肝脏的治疗最有效的手段是做病变区域的切除。所以在手术前尽量控制感染,为手术创造条件,同时减少手术后的并发症。②分而治之:分情况,分阶段。根据胆道感染的级别给予相应的治疗,轻度、中度感染应尽早抗感染治疗,重度感染的患者应先急诊胆管引流。不同阶段给予不同的对症处理,如手术中,应去除病灶、取净结石、解除狭窄、通畅引流。手术切除肝叶+胆道镜探查取石有助于患者在控制感染的同时加快恢复,减少住院天数。

(辛洋 郭源)

点评

肝内外胆管结石合并急性胆管炎的治疗包括药物治疗、内镜治疗、手术治疗等方面,需要依据胆管炎的轻重程度、结石分布情况及肝内外胆管病变情况综合考虑。抗生素治疗初始根据经验用药,选择覆盖革兰氏阴性菌及厌氧菌的广谱抗生素,后续依据胆汁培养及血培养结果选择敏感抗生素。急性胆管炎发作加重时,胆管引流是必要的治疗措施,可选择内镜引流、PTCD等,必要时手术引流,但不宜行大范围手术干预。胆管急性炎症控制后,应行详细的检查评估,通过MRCP、增强CT(尤其是冠状位)、胆管引流管造影等方法明确胆管病变,根据有无肝叶萎缩、胆管狭窄部位、肝硬化程度、有无胆管囊肿及肝功能储备情况选择合理的确定性手术方式。本病例虽然在肝脓肿引流1个月,各项炎症指标正常、肝功能正常后施行手术,治疗效果满意。但有几点值得改进:①术前仅行CT检查,胆管评估不够充分,未提供术前检查或术中胆道镜检查发现的右肝管狭窄部位及程度;②手术时机不是最佳选择,手术时右肝脓肿依然存在,可能会引起脓肿播散或肝功能不良,并影响对右肝内胆管的判断;③术后T管造影等胆管检查资料不全,不能充分判断手术治疗效果。

(李秉璐 王健东 曾永毅)

免责声明

内容来源于人卫知识数字服务体系、人卫inside知识库,其观点不反映优医迈或默沙东观点。此服务由优医迈与胤迈医药科技(上海)有限公司授权共同提供。

如需转载,请前往用户反馈页面提交说明:https://www.uemeds.cn/personal/feedback

[1]IRIYAMA S, KOZAKA K, TAKADA T, et al. Tokyo Guidelines 2018: diagnostic criteria and severity grading of acute cholangitis (with videos)[J]. J Hepatobiliary Pancreat Sci, 2018, 25(1): 17-30.

[2]MIURA F, OKAMOTO K, TAKADA T, et al. Tokyo Guidelines 2018:initial management of acute biliary infection and flowchart for acute cholangitis[J]. J Hepatobiliary Pancreat Sci, 2018, 25(1): 31-40.

[3]张宇华.急性胆道感染《东京指南(2018)》拔萃[J].中国实用外科杂志,2018,38(7):767-774.

[4]胡凤林,尚东,张浩翔,等.《东京指南(2018)》急性胆道感染诊疗策略更新解读[J].中国实用外科杂志,2018(7):763-766.

[5]急性胆道系统感染的诊断和治疗指南(2011版)[J].中华消化外科杂志,2011,10(1):9-13.

[6]中华医学会外科学分会胆道外科学组,中国研究型医院学会加速康复外科专业委员会,中华外科杂志编辑部.胆道外科抗菌药物规范化应用专家共识(2019版)[J].中华外科杂志,2019,57(7):481-487.

[7]WADA K, TAKADA T, KAWARADA Y, et al. Diagnostic criteria and severity assessment of acute cholangitis: Tokyo guidelines[J]. J Hepatobiliary Pancreat Stag, 2007, 14(1): 52-58.

[8]杨波,麻树人,周文平,等.内镜在治疗高龄高危重症急性胆管炎中的应用[J].中华消化内镜杂志,2004,21(5):339-340.

[9]NAGINO M, TAKADA T, KAWARADA Y, et al. Methods and timing of biliary drainage for acute cholangitis: Tokyo guidelines[J]. J Hepatobiliary Pancreat Surg, 2007, 14(1): 68-77.

[10]TSUYUGUCHI T, TAKADA T, KAWARADA Y, et a1. Techniques of biliary drainage for acute cholangitis: Tokyo guidelines[J]. J Hepatobiliary Pancreat Stag,2007, 14(1): 35-45.

[11]程南生.彭其芳.肝内胆管结石合并胆管炎和肝脓肿的治疗[J].临床外科杂志,2005,13(7):408-409.

[12]李绍强,梁力建,彭宝岗,等.肝内胆管结石合并急性胆管炎的肝切除时机[J].中华外科杂志,2006,44(23):1607-1609.

[13]王剑明,邹声泉.肝内胆管结石合并胆管炎及肝脓肿的诊治现状[J].临床外科杂志,2004,12(12):765-766.

[14]SEVERIC, ZIPPI M, BACCINI F, et al. Amebic liver abscess, Mirizzi syndrome, and acute hepatic failure[J]. Dig Dis Sci, 2004, 49(2): 304-307.

[15]SHODA J, UEDA T, KAWAMOTO T, et al. Prostaglandin E receptors in bile ducts of hepatolithiasis patients and the pathobiological significance for cholangitis[J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2003, 1(4): 285-296.

人卫知识数字服务体系

Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.