垂体促甲状腺激素细胞腺瘤(TSH腺瘤)属于罕见的激素分泌型垂体腺瘤,是中枢性甲状腺功能亢进症(甲亢)的最常见病因。临床上以血清游离甲状腺激素(FT3、FT4)水平增高、血清TSH水平不被抑制为特征,并伴有甲状腺肿大和不同程度的甲状腺毒症表现。

一、流行病学

TSH腺瘤在人群中罕见,发病率不足1/100万人年,占垂体腺瘤发病数的0.5%~3.0%。相关文献多为个案报道,国外文献报道不足500例,国内文献报道不足100例。近年来,随着TSH检测技术敏感性提高、MRI普遍使用,TSH腺瘤的发现和诊断率较前明显提高。

二、病理生理

TSH腺瘤与其他垂体腺瘤一样都是单克隆起源,但其发病原因尚不清楚,导致其发生的基因突变尚未明确。有研究认为,Pit-1、GATA-2可能在TSH腺瘤的发生发展中起关键作用。另外,甲状腺激素对TSH分泌的负反馈调节作用缺失也被认为是导致TSH腺瘤发病的重要原因。其中,甲状腺素受体(TR)β的结构和功能异常的相关研究较多。在部分TSH腺瘤中,TRβ存在基因突变、转录水平异常剪接以及无功能亚型的异常高表达,无法通过结合T3发挥正常的负反馈调节。针对TSH腺瘤的全外显子测序结果提示存在六种潜在的驱动突变,其中SMOX和SYTL3基因突变在恶性肿瘤发病中具有明确作用,其余基因突变(包括 ZSCAN23、ASTN2、R3HDM2和CWH43)的作用尚不明确。总体而言,TSH腺瘤的发病机制有待进一步研究。

三、临床表现

TSH腺瘤多见于中年以上人群,发病率无性别差异,儿童TSH腺瘤较为少见。多数隐匿起病,慢性病程表现主要包含以下3个方面:

1.由TSH分泌过多导致的甲状腺毒症及甲状腺肿相关表现

TSH分泌过多致甲状腺激素的合成和分泌增加,患者表现为不同程度的甲状腺毒症,包括心悸、多汗、排便频率增加、体重减轻、易怒、失眠、甲状腺肿大伴有结节等。部分患者还可出现甲亢周期性瘫痪、甲亢性心脏病甚至甲亢危象。部分患者甲亢程度较轻,易被漏诊。TSH腺瘤患者通常不伴有黏液性水肿和突眼症状。

2.其他腺垂体激素分泌增多表现

TSH腺瘤可合并其他腺垂体激素分泌增多。最多见的是生长激素(GH)分泌过多,导致肢端肥大症或巨人症。其次是泌乳素分泌过多,导致闭经泌乳综合征。

3.肿瘤周围组织受压表现

TSH腺瘤,肿瘤体积较大时,可压迫、浸润正常垂体组织,导致垂体功能减退;可压迫视神经和视交叉,引起视力下降和视野缺损;可侵袭海绵窦,引起海绵窦综合征;可出现头疼、恶心、呕吐等颅内压增高表现。

四、病理诊断

TSH腺瘤以大腺瘤为主,但近年诊断的微腺瘤比例增加。基本属于良性肿瘤,恶性极其罕见。TSH细胞广泛分布于腺垂体,其中腺垂体前中部是TSH腺瘤的好发部位。TSH腺瘤表现为TSHβ、α-亚基(subunit)和 Pit-1免疫染色阳性的嫌色细胞。光镜下TSH腺瘤细胞索条状排列,呈嫌色、多形性,偶可见嗜酸细胞性腺瘤。肿瘤细胞形态与分化程度相关。分化好的肿瘤细胞形态类似正常的TSH细胞,而分化差的细胞则呈长形,细胞核形态不规则,粗面内质网发育差,分泌颗粒稀疏且沿细胞膜排列,偶见核分裂象。免疫组织化学结果呈糖蛋白α亚单位和TSH β亚单位单独阳性,可伴有GH、PRL阳性。多激素分泌垂体腺瘤中最常见的是GH/TSH或者PRL/TSH腺瘤,这些激素均由Pit-1转录调控。另外,大部分TSH腺瘤细胞表达生长抑素受体(SSTR),以SSTR2和SSTR5两种亚型最为常见。TSH腺瘤纤维化程度高,肿瘤体积越大,纤维化程度越高,部分TSH腺瘤可出现钙化,甚至形成垂体石。TSH腺瘤常呈浸润性生长,肿瘤越大,浸润性越强。

五、实验室检查

1.血清甲状腺相关激素检测

当出现血清游离甲状腺激素(FT4、FT3)高于参考区间,且血清TSH水平不被抑制,提示有TSH腺瘤存在的可能。在无干扰因素的情况下,血清总甲状腺激素水平(TT3、TT4)与游离甲状腺激素水平(FT3、FT4)的变化趋势是基本一致。TRAb通常不会阳性。在考虑诊断TSH腺瘤前,需除外血清存在甲状腺激素自身抗体、甲状腺激素转运蛋白异常、血清中存在干扰物、甲状腺疾病不同阶段或药物因素干扰等原因。需不同实验室多次测定血清甲状腺功能,方可确定。

2.腺垂体功能检测

可能合并其他腺垂体激素分泌增多。也可能因为正常垂体组织受压,出现其他腺垂体激素水平降低。

3.甲状腺激素作用于外周靶器官组织相关的指标

如肝脏产生的血清性激素结合球蛋白(SHBG)、骨的Ⅰ型前胶原羧基端前肽升高时,提示TSH腺瘤。

4.功能试验

国际上,促甲状腺素释放激素(TRH)刺激试验中TSH不被兴奋和T3抑制试验中TSH不被抑制,可以诊断TSH腺瘤,但目前国内尚无法进行上述试验。善宁敏感试验中TSH被抑制,提示TSH腺瘤可能,但目前此方法尚不规范,其诊断意义有待进一步研究。

六、影像学检查

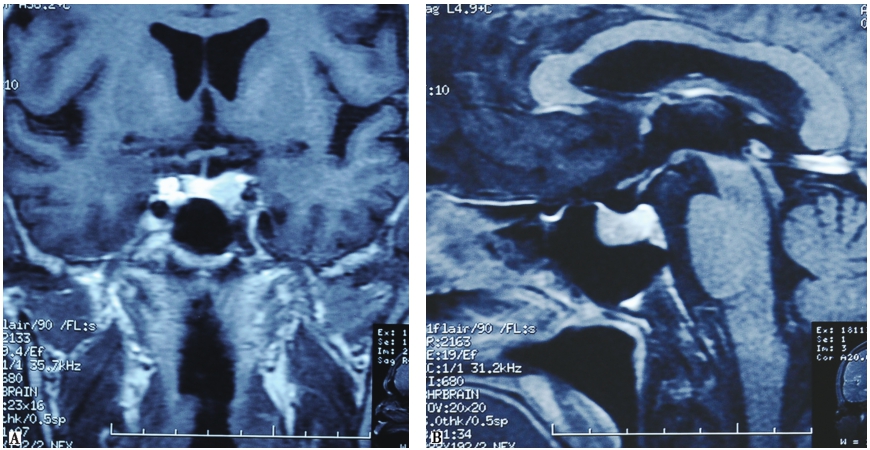

影像学检查的作用:首先是定位诊断,其次是了解肿瘤与周围血管神经的毗邻关系,有助于制定手术计划及判断预后。怀疑微腺瘤的患者应该进行鞍区MRI检查(图1),序列包括矢状面T1WI薄层成像、冠状面T1/T2WI薄层成像和冠状面T1WI动态增强成像。必要时,可加做增强冠状面高分辨扫描或三维(3D)采集的高分辨成像,从而增加微腺瘤的检出率和诊断信心。对于大腺瘤患者,还需额外进行鞍区CT平扫以观察鞍区骨性结构。对于存在磁共振检查禁忌的患者,可行鞍区CT薄层扫描,行矢状位及冠状位重建。此外,奥曲肽显像对于鉴别垂体TSH腺瘤和异位TSH腺瘤具有重要价值。

七、诊断和鉴别诊断

1.出现血清FT4、FT3高于正常范围,且血清TSH水平不被抑制时就需要怀疑TSH腺瘤的可能性

图1 垂体TSH大腺瘤MRI增强扫描

鞍内可见不规则低信号影,病灶大小约1.0cm×1.5cm×1.2cm;增强扫描示病灶轻度强化,正常垂体受压变薄,垂体柄向右移位,视交叉未见受压,病变部分包绕左侧颈内动脉海绵窦段,右侧海绵窦未见明显异常。A.冠状位;B.矢状位

应进一步完善鞍区MRI检查以及其他影像检查,如果提示鞍区占位,临床上即可诊断垂体TSH腺瘤。

2.鉴别诊断

(1)甲状腺激素抵抗(resistance to thyroid hormone,RTH):

RTH指因甲状腺激素受体β基因突变产生的甲状腺激素抵抗综合征。RTH的垂体-甲状腺轴激素变化与TSH腺瘤相同,临床上亦可有甲状腺毒症及甲状腺肿,但鞍区MRI通常未见明确占位或仅可见微腺瘤。患者存在甲亢家族史,需要考虑RTH可能。生长抑素类似物抑制试验可以帮助鉴别。检测THRβ基因,发现突变可以确定诊断。值得注意的是,有些患者无法检测到THRβ基因突变,有些患者同时存在THRβ基因突变和垂体TSH腺瘤。

(2)异位TSH腺瘤:

异位TSH腺瘤指垂体以外区域内自主分泌TSH的肿瘤。激素化验显示同样血清FT4、FT3高于正常范围,且血清TSH水平不被抑制,但肿瘤位于垂体以外的区域。报道最多位于垂体周围的区域,包括鞍上或蝶窦内。

八、治疗

(一)治疗目的

完全切除肿瘤;控制甲亢症状;恢复垂体功能,特别是甲状腺轴的正常功能。

(二)治疗方法

1.手术治疗

(1)术前准备:

术前需要药物控制甲亢,恢复甲状腺功能至正常范围。药物首选生长抑素类似物。患者如果对生长抑素类似物不敏感或部分抵抗,可选用抗甲状腺药物或联合使用生长抑素类似物和抗甲状腺药物。对合并甲亢心脏病,特别是出现心功能不全甚至心衰者,需待心功能改善后再进行手术。

(2)手术方案:

首选经鼻蝶垂体腺瘤切除手术。对于微腺瘤和部分大腺瘤,经鼻蝶手术基本可达到治愈目的。当出现肿瘤向鞍上或鞍旁侵袭性生长或过度纤维化时,需要行开颅手术治疗,但仍可能出现瘤体无法完全切除。

2.放射治疗

放射治疗分为普通放疗和放射外科治疗(如:γ刀、射波刀等)二大类,主要针对有手术或药物禁忌证、术后未治愈的TSH腺瘤患者。部分术后未缓解患者经放射治疗可达到缓解。不推荐首选放射治疗作为TSH腺瘤的治疗手段以及对术后完全缓解的患者进行预防性放疗。普通放疗推荐采用三维适形放疗或调强放疗等精确放疗技术,建议照射总剂量为45~50Gy,分25次完成。放射外科治疗采用γ刀、射波刀、X刀等手段,边缘处方剂量为12~25Gy,须注意视交叉的受量在8~12Gy以下。放疗的主要并发症是垂体功能低下,需要进行激素替代治疗。

3.药物治疗

(1)生长抑素类似物:

TSH腺瘤细胞表面有生长抑素受体(SSTR)表达,生长抑素能减少肿瘤细胞分泌TSH。长效生长抑素类似物可以控制约90%患者的甲亢症状,使约40%的患者肿瘤萎缩20%以上。生长抑素类似物可作为术前用药控制甲亢症状,也用于治疗术后未愈的患者。生长抑素类似物治疗期间应注意相关的不良反应,如:胃肠不适、胆囊炎、胆结石和高血糖。奥曲肽敏感试验可以预测长效生长抑素类似物的疗效。

(2)多巴胺受体激动剂:

TSH腺瘤细胞表达2型多巴胺受体。溴隐亭、卡麦角林等多巴胺受体激动剂可对伴有泌乳素分泌增多或者对该药物敏感的患者使用,但效果有限。

(3)抗甲状腺药物:

抗甲状腺药物可使甲状腺激素水平下降甚至正常,但同时可使TSH增高,故不建议单独长期使用,一般仅术前短期使用。术前准备和对术后未缓解患者的治疗首选生长抑素类似物。除非对生长抑素类似物不能耐受、不敏感或者不能负担费用等情况下,通常极少使用抗甲状腺药物。

连小兰,医学博士,北京协和医院内分泌科教授,主任医师。

现任中华医学会内分泌专业委员会委员、甲状腺学组副组长;中华医学会北京分会内分泌专业委员会第八届、第九届副主任委员、中国老年学会内分泌专业委员会常委、中国抗衰老学会常委、国家药物监督管理局药物评审专家。《中华内分泌代谢杂志》《中华老年多脏器功能衰竭杂志》《中国实用内科杂志》《药物不良反应杂志》等多个杂志的编委。主要从事内分泌临床与基础研究,特别是甲状腺疾病临床与基础研究。擅长内分泌代谢疾病的诊治。

包新杰,男,北京协和医院神经外科副主任,科研处负责人(挂职),主任医师,博士研究生导师,国家重点研发计划“干细胞及转化研究”重点专项首席科学家。擅长垂体腺瘤、脑膜瘤、听神经瘤、面肌痉挛、三叉神经痛的治疗。

免责声明

内容来源于人卫知识数字服务体系、人卫inside知识库,其观点不反映优医迈或默沙东观点。 此服务由优医迈与胤迈医药科技(上海)有限公司授权共同提供。

如需转载,请前往用户反馈页面提交说明:https://www.uemeds.cn/personal/feedback

人卫知识数字服务体系

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.