进食性疾病(eating disorder)可以大致分为神经性厌食(anorexia nervosa)、神经性贪食(bulimia nervosa,BN)和非特异性进食障碍(eating disorder not otherwise specified,EDNOS)三种。神经性厌食是一种主要影响青年女性的慢性精神心理-神经内分泌疾病,起病多与特殊的家庭、精神心理变态、挫折及特殊的文化背景有关,是生理、心理、社会综合因素影响的后果。患者因存在体象自我评价(body self-imaging)和认知障碍(cognitive disorder)而自行节食减肥,导致体重减轻、严重的营养不良及下丘脑-垂体-性腺轴功能紊乱。本病常见于15~24岁的青年妇女。普通人群成年妇女中该病的患病率1%~2%,男女比例为1∶9。Sobel等于1996年报道,在青年妇女中患神经性厌食者达1%。

【进食性疾病的分类与定义】

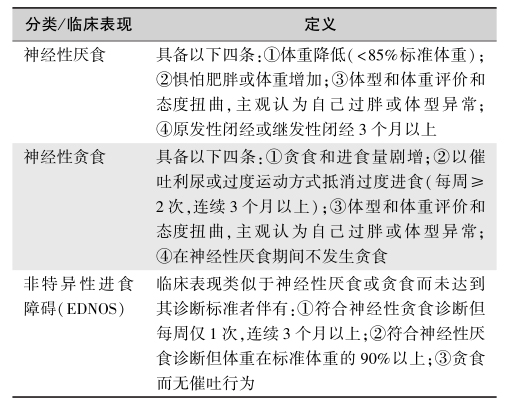

美国精神病学会(2000年)的进食性疾病(eating disorder)的定义和分类见表1。

表1 进食障碍性疾病的定义和分类(DSM IV)

注:EDNOS:eating disorder not otherwise specified,非特异性进食障碍

【病因与临床表现】

(一)社会文化因素

神经性厌食多见于发达国家富裕阶层的青年妇女,本病主要分布于特殊年龄、性别及社会阶层,提示社会文化因素在其发病中起了重要作用。电视节目、选美比赛、模特表演中苗条的女性成为举止雅致、有吸引力和活力的象征,理想体形的概念由“丰满”变为“苗条”,这种审美观念的改变对一些青年妇女形成了强大的社会-心理压力。即使这一因素不足以导致神经性厌食,至少也构成了易患对象发病的社会环境。职业方面的竞争压力与成功期望也是重要的发病因素。有人发现,芭蕾舞学校和职业演员中神经性厌食的发病率高,这种倾向尤其表现在夸大自己体形苗条必要性的易感个体身上。

(二)肥胖恐惧和体象评价障碍

神经性厌食患者的心理障碍以肥胖恐惧和体象评价障碍为特征。

1.肥胖恐惧

患者希望自己有苗条的体态,害怕肥胖,主动节制饮食,部分患者对食物厌烦甚至反感。其发生机制除来自“苗条”身材的影响外,患者还存在个性缺陷,如个体识别功能不全,又希望能控制自己与周围环境,患者的家人多看重外貌、得体的举止和成就,而忽略了自我实现。为了迎合父母的愿望,这些儿童努力学习。作为回报,父母热衷于欣赏这些不健康的言行举止。双方的行为互相强化,但再努力也难以达到父母的期望值。因而患者不得不依靠强加的价值观来维护自尊,付出的代价却是得不到自我实现和自主。青春期的生理、社会和心理方面的变化,如月经、生长加速、相互攀比带给她们不少困窘,促使她们与家庭产生感情距离,80%以上患者起病于月经初潮后的7年内,节制饮食常常是控制自我体形而采取的极端尝试。

恐惧肥胖和对其作出的心理行为异常反应是本病的突出表现。患者多有肥胖恐惧,追求“苗条”。多数患者通过限制饮食、过度运动、自我诱吐和导泻来减肥。每日进食量可<150g,个别病例甚至拒食。体重丧失25%以上,皮下脂肪明显减少,体脂与肌肉组织减少,骨量丢失。患者对进食及体重减轻不关心,不顾饥饿,也不理睬别人的规劝或安慰。患者不承认自己有病,认为拒食是享受,极端消瘦是美观;即使已很消瘦,还认为自己肥胖而继续节食减“肥”。因我国与西方存在文化差异,部分神经性厌食患者没有或者否认肥胖恐惧,甚至不愿承认怕胖,而是以胃肠不适为理由拒绝进食。部分患者还限制饮水,导致比节食更严重的后果。多数患者有焦虑、情绪不稳、抑郁、易偏激,部分存在认知缺陷。有些患者可表现为发作性贪食(如偷吃剩饭剩菜)、神经性贪食和厌食可先后发生或交替出现。

2.体象评价障碍

体象自我形象或自我概念是个体对自身的总体描述与评价。高自尊与积极的人际关系、学业、职场成功与心理健康相关;而低自尊与冒险行为及心理健康欠佳(如抑郁与自杀倾向等)有关。性成熟是青少年发育的重要里程碑,与自我形象的形成有关。面对性行为、妊娠及疾病遗传等问题,产生恐惧和错误认识。男性害怕性唤起与性行为无能,而女性担心怀孕与生育问题。抑郁与焦虑情绪比内分泌疾病更为复杂,可对社会关系产生强烈影响。不少患者尽管已很消瘦,但仍继续节食。研究发现,患者存在“体象评价障碍”。体象评价可用躯体知觉指数(body perception index,BPI)表示,即BPI=(自觉某一特定部位的宽度/实际测定宽度)×100%。神经性厌食患者在头、胸、腰、臀等四个部位BPI都>100%。Bergstrom等发现,95%的男性与96%的女性存在体象评价障碍,但其程度较神经性厌食患者轻,提示这种现象可能是现代社会神经性厌食患病率逐年上升的社会基础。

3.其他心理障碍

患者的一级亲属比一般人群更易发生发育障碍和抑郁症。患者家庭的冲突多,和睦少,成员间语言交流异常。此外,神经性厌食妇女在应激时多采用认知性回避或犹豫不决,不愿寻求支持,因而在应激时显得相对低能。西班牙一项研究表明,患者普遍追求完美,对别人不信任,易出现抑郁和恐惧症[3]。影响下丘脑食欲和摄食中枢的因素很多,如α-MSH可作用于MC4-R,抑制食欲,瘦素(leptin)也抑制摄食行为,使进食减少,体重下降,可直接或间接抑制食欲的激素还有脂多糖、IL-1、IL-6、TNF、白细胞抑制因子(leukocyte inhibitory factor,LIF)、胆囊收缩素(cholecystokinin,CCK)、雌二醇、肾上腺素、去氢异雄酮、胰高血糖素、胃泌素释放肽(gastrin-releasing peptide,GRP)及生长抑素等,但神经性厌食的发病与这些抑制食欲的激素和细胞因子之间的关系仍未阐明。

(三)遗传因素与下丘脑功能紊乱

患者的同胞罹患本病的概率明显增加(约5%),同卵双生子罹患本病的概率为一般同胞的4~5倍,同卵双生子均患本病的概率为44%,而异卵双生子仅为12.5%,表明遗传因素参与了神经性厌食的发病。新生儿超重、颅内出血预示罹患本病的可能性增加。患者多存在饱感、体温调节、内分泌功能方面的异常。易感个体在青春期前后遭遇的生物和心理事件通过下丘脑神经递质、内分泌或免疫方面的作用,引起神经性厌食心理和行为上的特征性表现。患者存在原发性下丘脑功能紊乱的证据有:①约20%的患者以闭经为首发症状,并非继发于消瘦;②垂体激素储备功能正常,但对刺激物的反应延迟;③AVP分泌不稳定。

神经性厌食是一种与遗传和多环境因素作用高度相关的复杂病,但神经精神症状与疾病的遗传和机制无明确联系。遗传因素可分为以下几类:①与精神紊乱相关的因素:主要有血清素、脑神经营养因子(brain-derived neurotrophic factors,BDNF)、去甲肾上腺素、谷氨酸盐受体、SK3通道、KCCN3等;②饥饿调节因素:主要有瘦素、AGRP、MSH、黑皮素4受体(MC4-R)、神经肽Y、葛瑞林、胆囊收缩素(CCK)等;③进食动机与行为因素:主要有鸦片肽、OPRD1、大麻素类、THC、CBR1、多巴胺、DRD2、DRD3、DRD4、儿茶酚胺-O-甲基转换酶(catechol-O-methyltransferase,COMT)等;④能量代谢因素:有解偶联蛋白2和3(UCP2/UCP3);⑤神经内分泌因素:主要为性激素;⑥免疫/炎症因素:如TNF-α。从现有的研究报道看,病因涉及至少43个基因的128种多态性。

(四)进食行为异常和消瘦

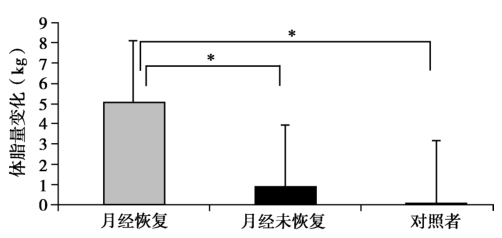

神经性厌食患者对摄食和体重存在严重偏见,因恐惧肥胖而作出心理行为异常反应是本病的显著特点,体型消瘦,体脂缺乏,并引起一系列并发症(图1)。

图1 神经性厌食女孩的体脂变化

灰色表示神经性厌食者月经恢复者(n=19)、月经未恢复者(n=14)和对照者(n=33);ANOVA检验证实三组之间有显著性差异(P<0.0001)

1.心血管并发症

神经性厌食发展至某一阶段时,心脏功能异常发生率可高达87%,如心动过缓、心动过速、低血压、窦性心律失常、心力衰竭和心电图异常。最常见的是心动过缓,血压<90/60mmHg,由于慢性血容量减少和直立性体位改变,可致晕厥。因患者滥用利尿剂、泻药所致的电解质紊乱如低钠血症、低钾血症、低镁血症,酸碱平衡失调可致心律不齐甚至心衰。此种现象在再进食后仍可能发生,其原因可能是再进食后葡萄糖和体液急剧增加,加重了由饥饿导致的低磷血症。低钾血症、低镁血症所致的窦性心动过缓、ST段下移、U波等心电图改变可通过纠正电解质紊乱恢复正常。但严重的电解质紊乱偶可致心源性猝死。

2.胃肠并发症

因长期频繁呕吐,胃酸腐蚀食管,易并发食管炎、食管糜烂或溃疡,而食管病变又可诱发呕吐,食管疝也与进食后呕吐有关。再进食时偶可致急性胃扩张,表现为急性发作恶心、呕吐伴腹胀腹痛,经一段治疗后多可缓解。有时也发生十二指肠或空肠扩张,与再进食引起的胰腺炎和肠梗阻有关,故再进食者出现腹痛时需测定血和尿淀粉酶。患者滥用泻药导致腹泻、腹泻与便秘交替、蛋白质丢失和营养吸收不良。进食不足也可致便秘,肝糖原储存减少,血糖下降。

3.泌尿系统并发症

可出现肾小球滤过率及浓缩功能下降,血尿素氮增高,电解质平衡紊乱,失钾性肾病及水肿等。呕吐和滥用利尿剂或泻药者的体液减少,循环血量不足,血钾、血钠和血氯过低及代谢性碱中毒。

4.再进食综合征

再进食时,因磷酸盐很快转入细胞内参与葡萄糖磷酸化和蛋白质合成,血磷酸盐明显下降,导致心肌功能障碍和惊厥,称为再进食综合征。对任何营养不良的患者再进食时,开始几天应常检测血磷水平。约20%的患者在再进食时可发生水肿,病情严重的患者因血浆白蛋白和血浆渗透压下降,体液从血管中进入组织,从而导致低血容量性休克,此时应尽快从静脉途径补充蛋白质,提高血浆胶体渗透压。应常规监测肾功能、电解质、血浆白蛋白,以指导临床治疗。部分患者可出现尿频、尿急与夜尿增多等尿路刺激症状。

5.血液系统并发症

严重患者常见各类血细胞数目减少。约1/3的患者有轻度贫血和血小板减少,2/3的患者白细胞减少,可出现棘红细胞或刺红细胞,红细胞沉降率下降。骨髓活检可见再生不良、脂肪耗竭和胶质状酸性黏多糖增加。

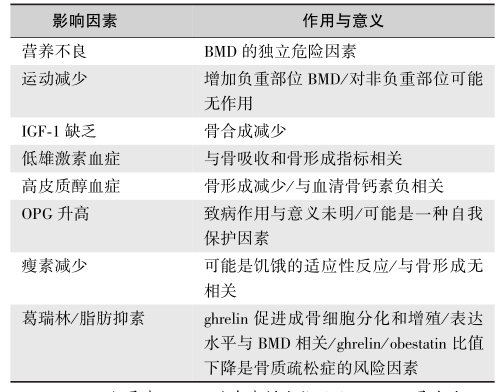

6.骨骼并发症

可表现为低体重、低骨量和病理性骨折。在疾病开始2年内可出现明显的骨质疏松。其机制与雌激素分泌不足、IGF-1减低、营养不良、低体重和皮质醇分泌过多有关(表2)。血浆皮质醇升高是抑制骨形成而产生骨质疏松的重要因素。当月经和体重恢复正常时,骨代谢可恢复至正常。Soyka等发现神经性厌食患者血浆IGF-1下降约50%,且与多项营养状态指标(特别是瘦素)相关。有些严重患者因维生素D缺乏可引起骨质软化症。血浆皮质醇升高是抑制骨形成而产生骨质疏松症的重要因素。

表2 影响神经性厌食患者BMD的因素

注:OPG:护骨素;IGF-1:胰岛素样生长因子-1;BMD:骨密度;ghrelin:葛瑞林,胃促生长素;obestatin:脂肪抑素

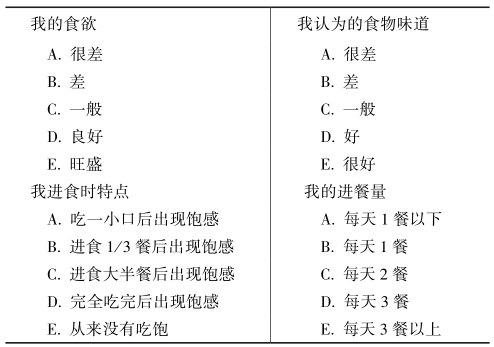

7.营养评价

常用简化的营养评价问卷(表3)或微营养评价来筛选营养不良病例,其缺点是不能鉴别虚弱综合征。营养不良通用筛选工具使用BMI、丢失的体重和急性病效应计分系统评价住院患者的死亡风险和预后。计分时,A=1,B=2,C=3,D=4,E=5。如果mini-SNAQ<14提示存在明显的体重下降。

表3 简化的营养评价问卷调查(SNAQ)

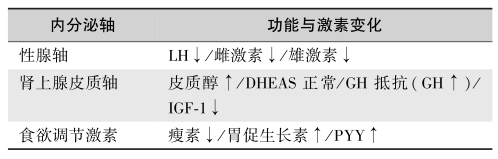

8.内分泌并发症

内分泌功能障碍常见(表4),神经性厌食引起垂体、甲状腺肾上腺性腺和骨骼的广泛性病变。例如,闭经常发生于低体重患者,在体内脂肪含量达体重的22%左右时,90%的人月经周期又可恢复正常,因此在神经性厌食的最新诊断标准中,闭经虽然有助于诊断,但并非诊断的必备条件。下丘脑功能障碍是神经性厌食的突出特点,血LH、FSH基础水平下降,脉冲性释放减弱,血雌激素下降。垂体对GnRH控制LH释放的能力下降,睡眠时LH分泌增加与内源性褪黑素敏感性增高有关,普萘洛尔治疗可恢复垂体促性腺激素分泌细胞对GnRH的反应。女性患者的血睾酮正常,男性患者降低。血皮质醇一般正常,但代谢清除减慢,半衰期延长。正常的激素分泌昼夜节律存在,给予地塞米松后,部分患者无抑制反应。血PRL多正常。

表4 神经性厌食的内分泌功能紊乱

(1)下丘脑-垂体-性腺轴

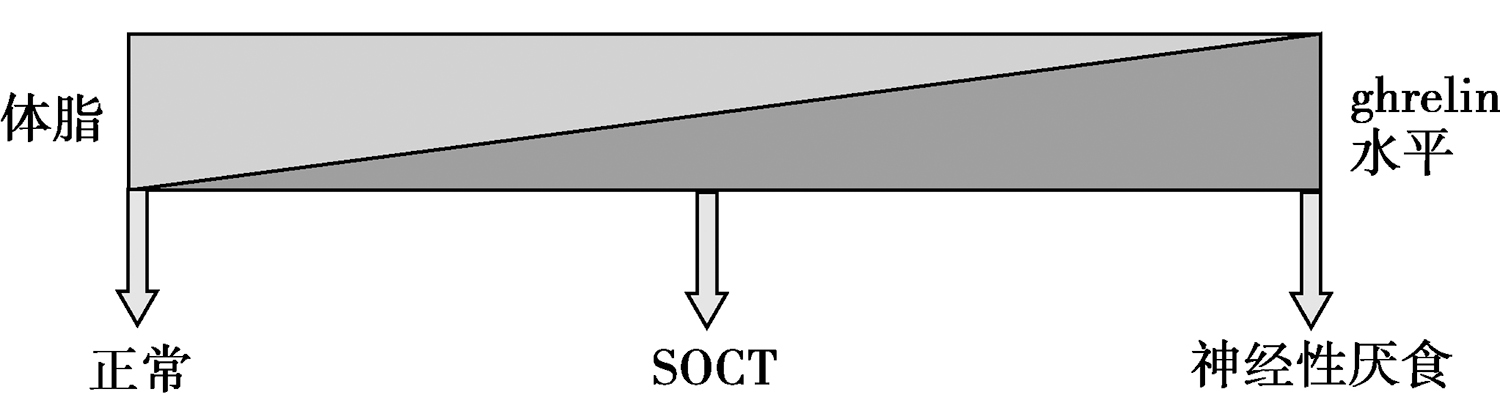

性腺过度消瘦(体脂低于18%)引起低促性腺激素性性腺功能减退症,而体脂达到24%后月经周期恢复又往往出现肥胖,神经性厌食体脂与胃促生长素(ghrelin)的关系见图2。

图2 神经性厌食体脂与ghrelin的关系

本图显示正常体重、SOCT和神经性厌食患者的血清ghrelin与体脂含量的关系

(2)GH-IGF轴

因营养不良,为维持正常血糖,血清GH、ghrelin和GH结合蛋白(IGFBP-1和IGFBP-2)升高,而IGF-1水平降低,提示存在肝脏GH抵抗(受体表达减少)。体重恢复后,IGF-1和GH水平恢复正常。

(3)下丘脑-垂体肾上腺轴

皮质醇刺激糖异生,升高的皮质醇和GH是维持正常血糖水平的调节后果。治疗前,下丘脑CRH神经元呈过度兴奋状态,皮质醇分泌量增多而半衰期延长,因而使24小时尿游离皮质醇和血清皮质醇升高。昼夜节律正常,但地塞米松抑制不理想,CRH兴奋后,ACTH和皮质醇呈过度反应。血清ghrelin升高,瘦素降低。

(4)下丘脑-垂体-甲状腺轴

主要表现为非甲状腺病态综合征样改变,TSH正常,FT3降低FT4降低或正常,以减少能量消耗。TSH对外源性TRH刺激的反应降低。体重恢复后,甲状腺功能亦转位正常。血TT4略降低,FT3下降,这是由于外周T4转化成T3减少所致,不需要补充甲状腺激素。血TSH通常正常,少部分患者在TRH兴奋试验时,TSH分泌高峰延迟。

(5)胰岛素和脂联素

空腹胰岛素和血糖水平降低,胰岛素敏感性最高(HOMA-IR下降)。血清脂联素水平不定,多数升高,少数再次或降低。

(6)瘦素

正常情况下,瘦素抑制食欲激素(如神经肽Y,AgRP神经元)的作用,兴奋厌食激素(如POMC,CART神经元),瘦素明显降低,瘦素结合蛋白升高是一种适应性反应,以增进食欲,同时促进GnRH分泌。在神经性厌食的恢复过程中,瘦素随着体重增加而升高。

(7)胃促生长素(葛瑞林,ghrelin)

刺激NPY分泌,兴奋AgRP神经元,促进食欲。神经性厌食患者血清ghrelin明显增高,抑制增加后下降。ghrelin也促进GH和ACTH分泌,抑制GnRH释放。

(8)其他激素

神经肽Y升高,抑制食欲,雌激素缺乏、高皮质醇血症和促炎症因子导致低骨量或骨质疏松。

9.代谢并发症

基础代谢率降低,50%的患者血胆固醇增高,5α-还原酶活性下降,糖耐量减退。体温调节能力下降。睡眠较浅、易惊醒、睡眠时间减少、早醒。快速眼动期(REM)潜伏期变短。

10.皮肤并发症

约1/3的患者手臂、脚背和面部出现毳毛。约1/4的患者皮肤变薄、干燥、多鳞屑。约80%的患者血胡萝卜素水平升高。有些患者的皮肤呈轻度橄榄绿色改变,血红蛋白减少。有些病例因缺乏维生素,出现糙皮病(烟酸缺乏)、坏血病(维生素C缺乏)或骨质疏松(维生素D缺乏)。紫癜与血小板减少有关,或由于呕吐和胸内压力增加所致。

(五)辅助检查

1.内分泌功能异常

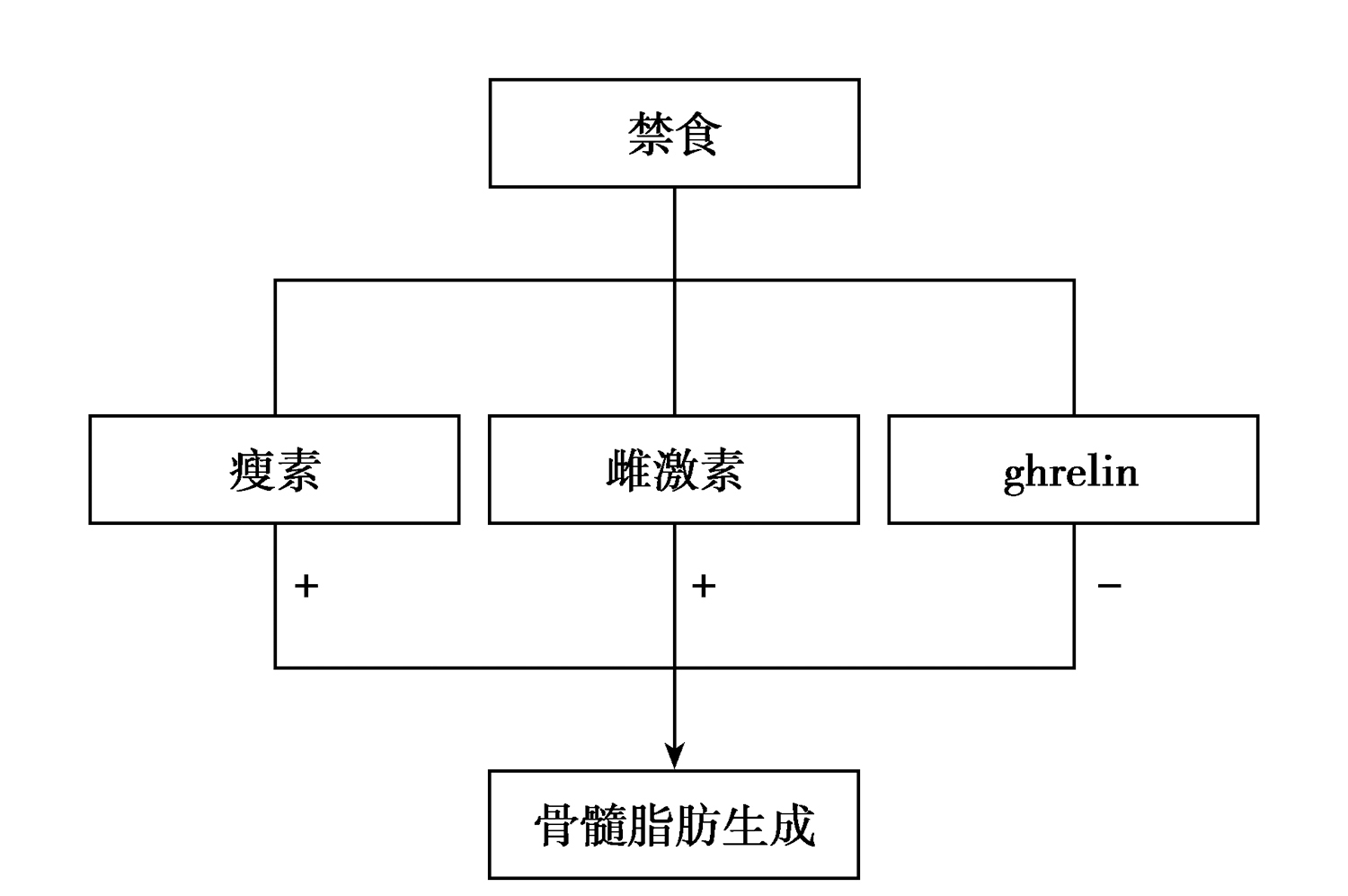

体重减轻对内分泌功能的影响主要反映在性腺和肾上腺皮质功能上。血雌激素及孕酮均降低,无LH脉冲性分泌,GnRH刺激后的LH反应减低,连续注射可使其恢复正常反应,符合HH。血CRH和皮质醇升高,50%患者皮质醇节律消失伴程度不等的高皮质醇血症,但地塞米松抑制试验正常或异常,对CRH刺激的反应下降。血GH升高,IGF-1下降。血浆IGFBP-2升高且与体质指数(body mass index,BMI)呈负相关,瘦素(leptin)明显下降,自由脂肪酸(free fatty acid,FFA)升高,T3下降,T4正常,rT3升高。血TSH正常但对TRH的反应延迟。血25-(OH)D减少反映维生素D营养不良。血小板单胺氧化酶活性下降,提示存在5-羟色胺能系统功能障碍。神经性厌食体脂与血清葛瑞林水平呈负相关关系,体脂越少,血清葛瑞林水平越高。此外,神经性厌食患者的体重降低也与瘦素和雌激素代谢紊乱有关,其作用为正性的。骨髓脂肪含量减少可引起,一功能紊乱和贫血。决定长期饥饿时骨髓脂肪含量的因素见图3。

图3 决定长期饥饿时骨髓脂肪含量的因素

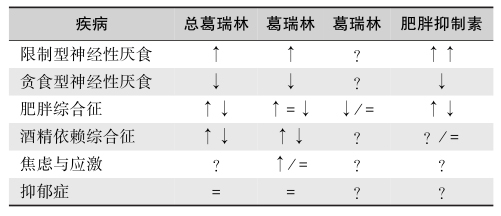

2.血清葛瑞林组分变化

神经性厌食患者在不同的疾病阶段与治疗前后血清葛瑞林组分变化有助于监测病情变化,了解治疗反应(表5)。

表5 不同疾病的葛瑞林组分变化

3.代谢异常

血浆天冬酰胺、谷氨酸、甘氨酸、蛋氨酸、苯丙氨酸和组氨酸明显升高,而精氨酸和半胱氨酸下降。

4.免疫因子异常

血TNF-α、可溶性TNF受体Ⅱ(sTNFRⅡ)、IL-1β和IL-6明显升高。血浆内可溶性细胞活素受体蛋白gp130与白血病抑制因子受体(leukemia inhibitory factor receptor,LIF-R)亦升高。有些研究提示患者存在慢性炎症状态。

5.影像检查

功能性神经影像检查已经广泛应用于本病的诊断,包括SPECT、PET-CT、功能MRI等。除了低体重期脑容积稍减少外,神经性厌食还伴有多种神经功能异常,但不能发现明显的器质性病变。

【诊断与鉴别诊断】

(一)诊断依据与标准

传统上,认为婴幼儿和儿童的喂养障碍(feeding disorder)与青少年和成人的进食障碍是不同的疾病,喂养障碍包括拒食(refusal of food)、挑食(selective/faddy eating)、食物反流(regurgitation of food)和进食非食物类物质(pica)。但是,这些现象没有年龄之别,定义的分界线不明,而且多种异常可能并存于同一患者。以前的进食障碍型疾病分类忽视了疾病在不同年龄阶段的连续性,患者增龄后,同一疾病需要做出诊断调整。

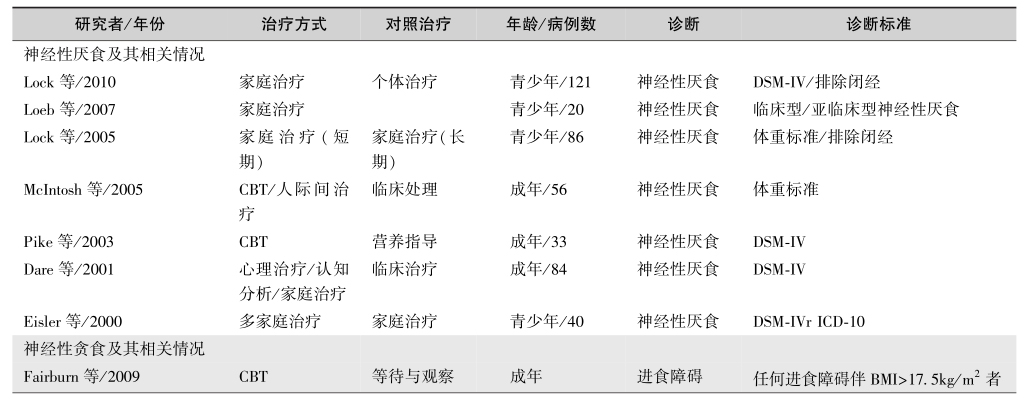

文献报道的18个有关进食障碍性疾病的诊断选择标准的临床试验(表6)结果表明,进食障碍性疾病的诊断标准极不统一。

表6 进食障碍性疾病的诊断标准

续表

注:CBT:cognitive behaviour therapy,认知行为治疗;BMI:body mass index,体质指数;ED:eating disorder,进食障碍性疾病;EDNOS:eating disorder not otherwise specified,未特殊说明的进食障碍性疾病

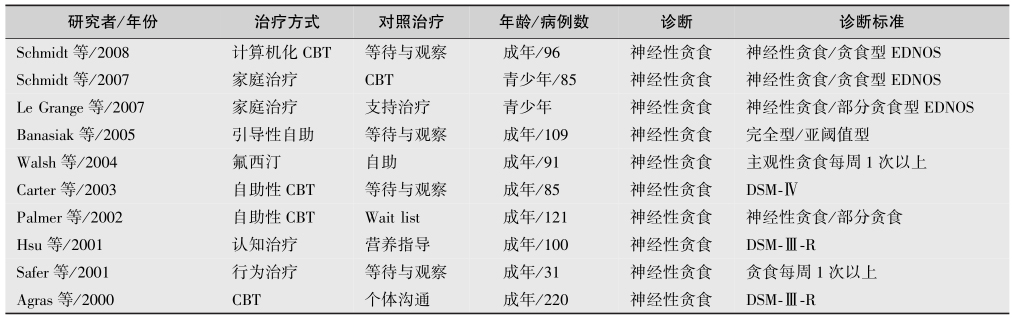

1.非特异性进食障碍的诊断

人们提出了回避/限制性食物摄取障碍(avoidant/restrictive food intake disorder,ARFID)的概念,以替代以前的儿童非特异性进食障碍,而且这一概念也同样适合于青少年与成年人。但是,ARFID与神经性厌食又是重叠的。另一个新的概念是非特异性进食障碍(eating disorder not otherwise specified,EDNOS),其表现不一,且与神经性厌食或神经性贪食重叠,处理与预后也相差悬殊。因此,CD-11分类法提出了若干个新建议(表7)。

表7 建议的进食障碍性疾病分类(ICD-11)

注:ARFID:avoidant/restrictive food intake disorder,回避性与限制性进食异常

EDNOS的诊断标准是:①符合神经性厌食诊断,但月经或体重正常(即使在短期内体重明显下降);②符合神经性贪食的诊断,但贪食与减轻体重代偿行为频率少于每周2次或持续时间不足3个月;③过度进食后,频繁进行减轻体重的代偿行为,但因呕吐量小,体重仍正常;④用餐时,未发生吞咽动作或食后将其吐出;⑤贪食和大量进食后无减轻体重代偿行为。

2.神经性厌食的诊断

美国精神病学协会提出的诊断标准包括:①体重低于理想体重的85%(或体质指数≤17.5kg/m2);②肥胖恐惧;③体型和体重认知障碍;④继发性闭经。我国的诊断标准是:①发病年龄<25岁(最常见于14~19岁);②厌食(日进食量<150g),体重丧失25%以上;③不顾饥饿,也不理睬别人的规劝或安慰,患者不承认自己有病,拒食。极端消瘦者常伴有低钾血症、心律失常、心动过缓、低体温、便秘、毳毛生长及高胡萝卜素血症;④闭经;⑤无其他躯体疾病或精神疾病。

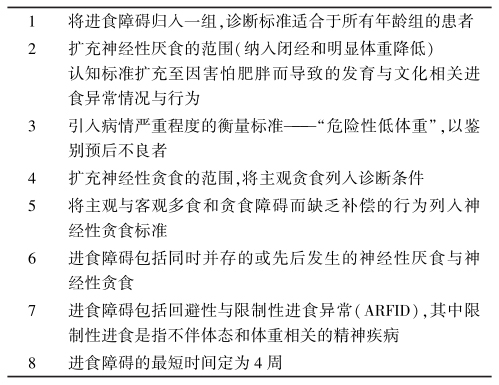

3.神经性厌食并发症的诊断和病情评估

对于严重患者应重点评价其内分泌功能、水盐代谢状况、神经-精神心理功能和相关并发症情况。如用MRI确定是否有脑萎缩,用X线确定是否并发了肺结核,用B超了解心功能(个别患者可合并心衰),用双能X线骨密度仪(DXA)确定是否伴有低骨量或骨质疏松,用GnRH刺激试验评价下丘脑-垂体-性腺轴功能等。

4.神经性厌食并发症的诊断与评估

与其他神经精神性疾病不同,神经性厌食常因营养不良和免疫功能低下而并发多种器质性疾病,组织损害几乎波及所有器官。而且,有些并发症即使在神经性厌食和营养不良症本身治愈后仍呈进行性发展(表8)。

表8 神经性厌食的常见并发症

(二)鉴别诊断

确定神经性厌食的诊断前须先排除器质性疾病。有时在神经性厌食治疗过程中,如果发现疗效欠佳或出现无法解释的症状与体征,必须对患者进行重新评价,排除器质性疾病合并神经性厌食之可能。

1.味觉异常

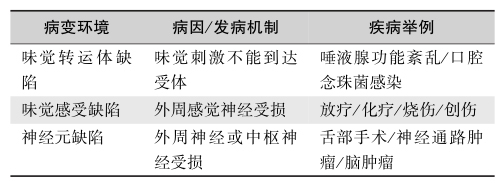

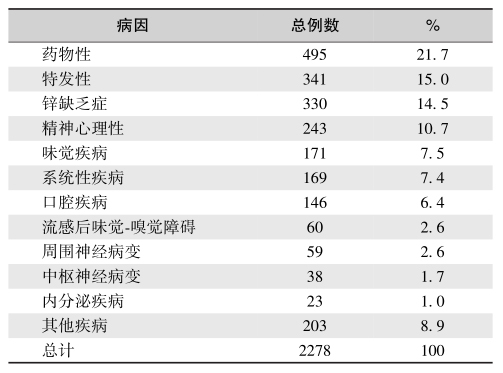

味觉是人类筛选食物、避免中毒的重要方式。味觉功能障碍可导致失语减退或厌食、进食减少、体重下降和营养不良。味觉功能障碍的病因见表9和表10,引起味觉障碍的常用药物见表11。

表9 味觉功能障碍的病因

表10 2278例病例的味觉功能障碍病因

表11 引起味觉障碍的常用药物

2.内分泌疾病

腺垂体功能减退症和Addison病患者可有体重减轻、恶心、呕吐、腹痛、畏寒、闭经等症状,但其内分泌改变多较神经性厌食严重,可伴有明显的低血容量、低血钠甚至低体温。Addison病患者有皮肤色素沉着、皮质功能减退、低血糖、高钾血症;而神经性厌食患者皮肤呈黄色,有肾上腺皮质功能亢进及低钾血症。甲状腺功能亢进症患者有明显的高代谢表现如心悸、怕热、多汗、性情急躁等。糖尿病患者除体重减轻外,典型者可有多饮、多食、多尿、葡萄糖耐量异常或血糖升高。

3.胃肠疾病

Crohn病和口炎性腹泻者多有腹泻、大便异常等病史,并有相应的特异性临床表现。

4.慢性感染

结核病患者有体重减轻伴午后低热、盗汗等结核中毒症状及咳嗽、咳痰、胸痛等呼吸道症状,PPD-IgG、IgM阳性及发现结核病灶有助于鉴别。

5.肿瘤疾病

患者可有体重减轻、恶病质、发热、淋巴结肿大等,影像学检查可发现肿瘤。

6.其他疾病

如人类获得性免疫缺陷综合征、下丘脑疾病、脑血管畸形等,亦常伴明显消瘦和下丘脑功能紊乱,应注意鉴别。

【治疗】

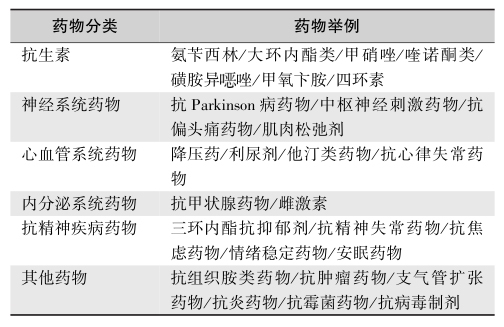

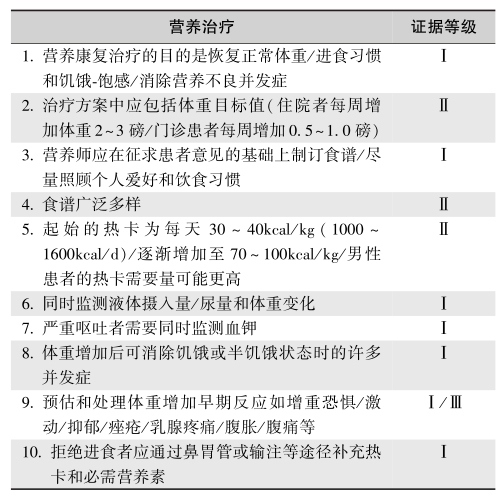

(一)营养不良的治疗

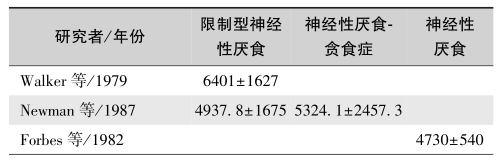

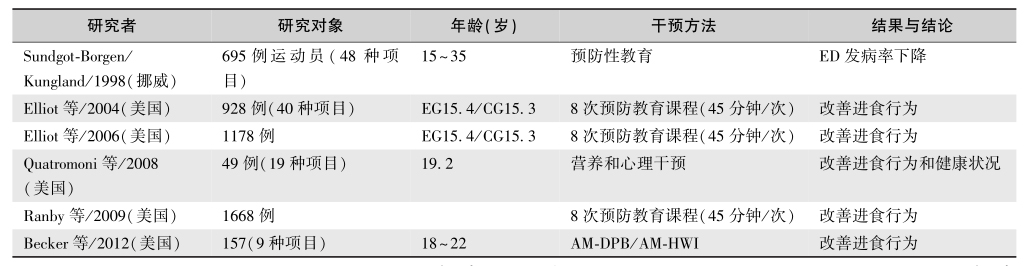

纠正营养不良状态和恢复正常体重是治疗本病的关键。一般来说,开始以每天30~40kcal/kg的营养治疗,继而增加至70~100kcal/kg的方法可使患者的体重每周增加1~1.5kg。美国精神病学会神经性厌食诊疗指南的营养治疗要点见表12。营养治疗方案的制订与执行需要特别强调个体化,某些特殊病例如青春期发育男性、限制型神经性厌食(anorexia nervosa restricting subtype)或神经性厌食-贪食症(anorexia nervosa binge-purging subtype,BP-AN)的热卡需要量可能较高(表13)。但必须注意,起始的热卡补充应慎重,补充量不能过高,以免发生再进食综合征。

表12 特殊类型神经性厌食的能量补充

注:1磅=0.45kg

表13 不同类型神经性厌食的热卡补充量

续表

治疗开始前需要对患者进行临床评估,以选择营养和药物治疗方案,并提供心理支持。鼓励患者主动配合治疗;采取客观、诚实的态度,得到患者的信任;安排亲属参与治疗计划。

1.轻度营养不良

一般体重为理想体重的80%或以上者只需要接受营养咨询和心理支持即可。提供青春期身体发育与饮食的健康教育,定期随访。

2.中度营养不良

患者的体重为理想体重的65%~80%时,需接受营养支持治疗。可口服补充全营养配方的食物。在每日能量需要量的基础上,每天额外提供1047~2093kJ(250~500kcal)热量。

3.严重营养不良

如患者的体重低于理想体重的65%,需要住院治疗。口服补充营养十分重要,如患者不能或不愿接受,则需鼻饲,每日额外补充1675~2512kJ(400~600kcal)热量,使每周体重增加1~2kg。部分严重营养不良患者不能耐受鼻饲或拒绝进食,则需要给予胃肠外营养支持。如应用中心静脉途径,需由经验丰富的营养专家监控,开始的热量供给为每日需要量的一半左右,3~4天后逐渐加至全量,定期监测电解质、血生化指标及肝肾功能。无论是经胃肠还是胃肠外营养补充都要避免并发症的发生,补充过快常产生水潴留、水肿、继发性代谢紊乱甚至心衰。体重达到标准体重80%以上后,不主张继续鼻饲或胃肠外营养支持,以免造成心理压力和心理创伤,也不利于患者主动参与治疗,妨碍恢复正常饮食习惯。再进食综合征(refeeding syndrome)是胃肠外营养补充后发生的严重并发症之一。在摄入的热卡大于25kcal/kg(105kJ/kg)时特别容易发生,患者表现为低磷血症、低血压和心功能异常。

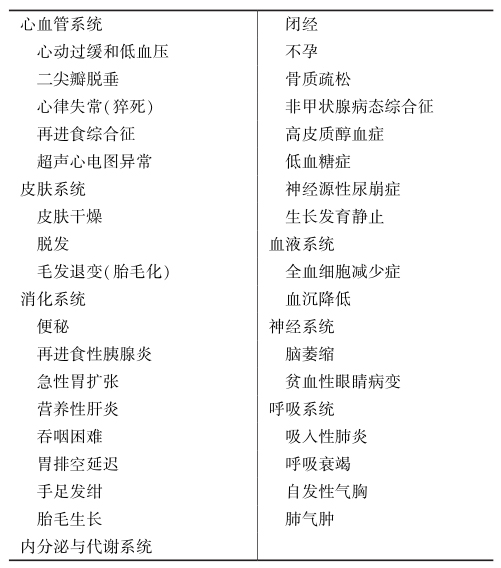

(二)心理疗法

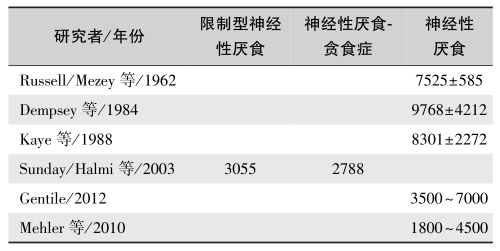

本病的治疗不仅要恢复患者的营养状况,治疗各种临床并发症,还应注意纠正导致神经性厌食的心理和环境因素。在各项治疗措施中,纠正营养不良与心理障碍是治疗成功的关键,而心理治疗又是营养支持和药物治疗的基础(表14)。心理治疗可纠正患者的异常饮食行为,增进其心理社会功能。认知行为治疗可有效恢复体重;家庭治疗可改善家庭成员之间的关系,长期坚持效果明显。此外,近年来人际心理治疗、家庭成员心理教育也试用于治疗本病。心理治疗多需辅以药物治疗,以达到更好的疗效。

表14 女性运动员进食障碍的预防研究

注:AM-DPB:athlete-modified dissonance prevention,运动员改良的预防研究;AM-HWI:athlete-modified healthy weight intervention,运动员改良的健康体重预防干预;ATHENA:Athletes Targeting Healthy Exercise and Nutrition Alternative,运动员健康运动和营养研究;CG:control group,对照组;ED:eating disorder,进食障碍;EG:experimental group,试验组

(三)药物治疗

氯丙嗪、阿米替林、碳酸锂等药物有一定效果,可用于长期营养和行为治疗计划的辅助治疗。选择性5-羟色胺再摄取抑制剂氟西汀(fluoxetine)辅以认知行为疗法有效,剂量40mg/d,文拉法辛(venlafaxine)亦有类似作用,剂量75mg/d。此外,奥氮平(olanzapine)、西酞普兰(citalopram)等药物也已试用于本病的治疗。多数并发症常随体重的增加而消失,体重恢复正常后月经可恢复来潮。若体重恢复而月经未恢复,可根据卵巢功能状况采用人工周期疗法,启动卵泡发育,诱发排卵。在患者体重恢复过程中,用小量性激素周期治疗有利于建立其治疗信心,防止生殖器萎缩。但是,如果仅仅依赖于药物治疗,则可能导致治疗失败或疾病复发。因而,物理治疗必须与心理疗法结合进行。

(四)并发症治疗

神经性厌食的有些并发症(如手足发绀、胎毛生长、贫血、粒细胞减少血小板减少)在恢复体重和改善全身健康状况后可自动消失,一般不需要特殊治疗。

1.继发性闭经与不孕

闭经主要与特征减轻或消瘦有关,部分患者在体重得到一定改善后可自动恢复月经。否则提示已经存在器质性下丘脑-垂体-性腺病变,血清瘦素水平降低,重组的人瘦素对下丘脑性闭经有效。使用雌激素替代治疗或孕激素难以诱导月经来潮,但可促进食欲,有利于增加体重。神经性厌食患者不宜妊娠。闭经的妇女仍可能受孕,故不能认为闭经本身是自然的避孕方法。在神经性厌食治愈前妊娠,会发生多种妊娠并发症(妊娠剧吐、自发性流产、新生儿低体重和其他并发症)。

2.骨骼疾病

骨密度与体重和闭经时间相关,骨密度降低,骨折风险增加3倍以上。除雌激素缺乏外,引起神经性厌食患者骨密度降低的因素还有高皮质醇血症、低雄激素血症、低瘦素血症、低IGF-1血症有关。治疗后骨密度可有较满意上升,但仍长期低于正常人群。虽然雌激素水平低下,但一般不主张给予雌激素替代治疗,可能时可考虑口服避孕药、二膦酸盐和IGF-1治疗。但是,因为二膦酸盐类药物可长期潴留在体内,准备妊娠的妇女需要权衡降低骨折与增加药物致畸风险的利弊。必须补充钙剂和维生素D,降钙素、雷诺昔芬和睾酮对神经性厌食低骨量的疗效不明。PTH1-34有较佳疗效。

3.心血管并发症

随着神经性厌食治疗的继续,直立性低血压能得到明显改善,同时合并心动过缓、QT间期延长或心肌纤维化时,应加强心脏功能检测和处理,防止发生猝死。

4.消化系统并发症

胃排空延迟和胃下垂最常见,引起餐后胀气和腹痛,降低食欲。进食流质食物,少食多餐可有部分效果,甲氧氯普胺(metoclopramide)可拮抗多巴胺受体,加速胃排空。为了减少迟发性运动障碍(tardive dyskinesia)的发生风险,一般主张短期使用小剂量,餐前2.5mg,有时亦可试用多潘立酮(domperidone)。引起腹痛和呕吐的肠系膜上动脉综合征(superior mesenteric artery syndrome)是由于肠系膜上动脉与腹主动脉制剂的脂肪垫缺乏所致,治疗的有效方法是加重体重。

医学博士、内科学副教授、主任医师,现任中南大学湘雅医学院副院长,兼任湖南省糖尿病学会青年委员。从事心血管内科临床医疗、教学和科研工作24年,在糖尿病及慢性并发症、甲亢、垂体与肾上腺疾病等内分泌疾病的诊断与治疗方面积累了丰富的临床经验,同时在慢性病管理方面积累了丰富的实践经验。

免责声明

内容来源于人卫知识数字服务体系、人卫inside知识库,其观点不反映优医迈或默沙东观点。 此服务由优医迈与胤迈医药科技(上海)有限公司授权共同提供。

如需转载,请前往用户反馈页面提交说明:https://www.uemeds.cn/personal/feedback

人卫知识数字服务体系

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.