垂体促性腺激素细胞腺瘤(gonadotroph adenoma,GA)是指来源于腺垂体促性腺激素细胞的腺瘤,是垂体腺瘤中最常见的类型。但由于绝大多数促性腺激素细胞腺瘤并不分泌完整的促性腺激素,因此在临床上主要表现为“寂静型”的无功能垂体腺瘤,诊断主要依靠术后病理免疫组化。极少数促性腺激素细胞腺瘤能够分泌完整的促性腺激素,在不同性别、不同年龄的患者中出现相应的性腺功能异常的临床表现,称之为功能性促性腺激素细胞腺瘤(functioning gonadotroph adenoma,FGA)。由于FGA罕见,临床表现各异,部分患者起病隐匿,因此易造成误诊或漏诊。

一、流行病学

目前认为,绝大多数(80%~90%)临床诊断的无功能垂体腺瘤及约三分之一经外科切除的垂体腺瘤都是促性腺激素细胞腺瘤,约占全部垂体腺瘤的四分之一。但FGA罕见,且存在诊断困难,因此其临床流行病学数据不详。Tjörnstrand A等人在对2001—2010年瑞典西部地区垂体腺瘤发生率进行分析时,仅发现1例男性FGA患者,占同期全部垂体腺瘤的0.2%(1/592)。查阅Pubmed及国内文献,截至2018年底,经报道的FGA仅60余例。

二、病理生理

促性腺激素包括卵泡刺激素(follicle stimulating hormone,FSH)和黄体生成素(luteinizing hormone,LH),二者是由腺垂体促性腺激素细胞合成并分泌的,主要受下丘脑产生的促性腺激素释放激素(gonadotropin-releasing hormone,GnRH)调节,但同时也受性激素的调节,特别是在育龄期女性中存在正负反馈调节。

FSH和LH属于糖蛋白类激素,与促甲状腺激素(thyroid stimulating hormone,TSH)和人绒毛膜促性腺激素(human chorionic gonadotropin,hCG)结构类似,均由相同的α亚单位和各自特异的β亚单位组成。在女性中,FSH主要调节卵泡的早期发育,并在LH和雌二醇(estradiol,E2)的协同作用下促进卵泡的最后成熟。LH主要是协同FSH起作用,促进卵泡成熟、雌激素的合成和分泌、排卵。成熟的卵泡必须在FSH、LH及E2的共同作用下才能引起排卵。排卵后LH可促进卵泡转为黄体,促进间质细胞的生长和黄体的生成,同时促进孕激素和雌激素的分泌。在男性中,FSH主要作用于睾丸支持细胞(Sertoli细胞),促进精子生成;而LH则主要作用于睾丸的间质细胞(Leydig细胞),促进其合成和分泌睾酮。

由于FGA非常罕见,组织标本难以获得,因此针对FGA发病机制的基础研究十分有限。Pigny P等人对1名表现为巨睾症的男性FGA患者垂体腺瘤组织中的FSH生物活性进行了体外检测,结果发现其生物活性明显升高。同时对其FSH进行色谱聚焦分析,发现FGA能够分泌更多偏碱性的FSH亚型,而正常垂体及NFGA则主要分泌pH<5.5的酸性FSH亚型;体外实验显示FSH的偏碱性亚型较酸性亚型的活性更强,提示这可能是FGA中FSH生物活性更强的原因。

Kottler等人应用RT-PCR方法对20例GA(其中包括9例FGA、3例单纯α亚单位升高GA及8例无功能GA)肿瘤组织进行GnRHR mRNA检测,结果发现60%(12/20)肿瘤标本中存在GnRHR mRNA表达,其中FGA中GnRHR表达率高达88%(8/9),显著高于α亚单位分泌GA的33%(1/3)及无功能GA的37.5%(3/8),且GnRHR表达与β-FSH免疫组化染色阳性呈显著相关,因此推测FGA之所以能够分泌完整的促性腺激素,可能与肿瘤表达GnRH受体基因有关。但进一步针对GnRHR基因编码区的检测并未发现与正常对照组的差别。

Davis等人对一名临床表现为卵巢过度刺激综合征的女性FGA患者的垂体肿瘤组织进行了免疫细胞化学分析,发现肿瘤组织中FSH染色强阳性而LH染色阳性者少见,且双免疫荧光染色发现FSH及LH非共定位存在,提示肿瘤细胞是由仅分泌FSH单激素的细胞组成,与人类胎儿在妊娠早期(18周之前)时垂体促性腺激素细胞仅分泌FSH的情况类似,而18周以后及正常成人的促性腺激素细胞通常能够同时合成和分泌LH和FSH 2种促性腺激素,提示FGA起源于胚胎期的可能性。而对FGA肿瘤细胞的原代培养发现其主要分泌FSH,且其分泌不受共培养的雌二醇、抑制素A的影响,提示肿瘤细胞缺少正常的负反馈机制,但具体机制尚不明确。此外,由于FSH及LH均为糖蛋白,也有学者推测,促性腺激素糖基化的变化可能也参与了FGA分泌功能的变化。

三、临床表现

FGAs的临床表现主要包括因异常自主分泌FSH和/或LH导致的下游性腺功能异常以及垂体肿瘤压迫相关的临床症状:

1.因下丘脑-垂体-性腺轴功能异常导致的临床表现

在不同性别、不同年龄阶段的患者中可出现不同的性腺功能异常表现。

(1)育龄期女性

首要就诊原因通常为月经紊乱,类型多样,大多数患者表现为继发性闭经、月经稀发,少数患者也可出现月经过多或功能性子宫出血。有生育需求者可出现不孕。少数患者同时合并泌乳。

患者在行盆腔超声时往往可见多发卵巢囊肿,严重者可出现卵巢过度刺激综合征(ovarian hyperstimulation syndrome,OHSS)的表现。增大的卵巢可导致腹围增加,若引起腹膜刺激则会出现不同程度的腹胀甚至腹痛。在2015年由Halupczok J等人总结既往发表的32例因FGA导致OHSS的患者,其中有17例患者因反复复发卵巢囊肿接受过一次或者多次卵巢囊肿切除甚至卵巢切除手术。此后亦有FGA患者因卵巢囊肿导致卵巢扭转引起急腹症的报道。但与应用外源性促性腺激素引起OHSS不同的是,FGA引起的OHSS往往程度较轻,目前尚无出现大量腹水、血栓栓塞等严重事件的报道。

(2)绝经后女性

由于绝经后女性卵巢功能已衰竭,对FSH/LH刺激不敏感,患者并不会出现临床综合征表现,同时,正常绝经后女性也会出现FSH、LH水平的升高,因此,该年龄组的FGA诊断非常困难。

(3)成年男性

FGA产生过多的FSH可致曲细精管长度增加、睾丸体积增大,部分患者甚至可表现为巨睾症(macroorchidism)。而在性腺功能方面,多数患者表现为功能减退,但也有精子数量增加或睾酮水平增加的报道。但因男性患者性腺功能改变较女性更为隐匿,因此多数患者是以肿瘤压迫症状为主诉而就诊。

(4)儿童

更为罕见;目前已报道的儿童FGA患者临床上可有同性性早熟表现,1例女孩也出现了卵巢过度刺激综合征表现。

2.肿瘤压迫相关的临床症状

FGAs起病相对隐匿,多数患者为垂体大腺瘤甚至巨腺瘤,因此常合并头痛、视力下降、视野缺损及其他腺垂体功能减退表现,部分患者以头痛、视野缺损为首要就诊原因。

四、病理诊断

FGA与其他的垂体促性腺激素细胞腺瘤在病理上表现相同。根据2017年WHO最新垂体肿瘤病理分型指南,将分泌β-FSH和β-LH的垂体肿瘤命名为垂体促性腺激素细胞腺瘤,其来源于促性腺激素细胞系。绝大多数垂体促性腺激素细胞腺瘤由细胞核内染色质排列整齐的嫌色细胞构成,肿瘤细胞可弥漫分布于其中,但乳头状分布形式则更为常见。免疫组化可见β-FSH、β-LH、α-亚单位不同程度的阳性或共同阳性。这些免疫组化阳性的细胞可散在或呈簇状分布于肿瘤中。此外,指南还建议进行转录因子类固醇生成因子1(steroidogenic factor 1,SF1)的免疫染色,特别是在垂体激素免疫染色不明显、不确定或在激素免疫染色阴性时,对于做出垂体促性腺激素细胞腺瘤的诊断更具意义。此外,与泌乳素细胞腺瘤类似的是,促性腺激素细胞腺瘤同样也可表达的ERα。

五、实验室检查

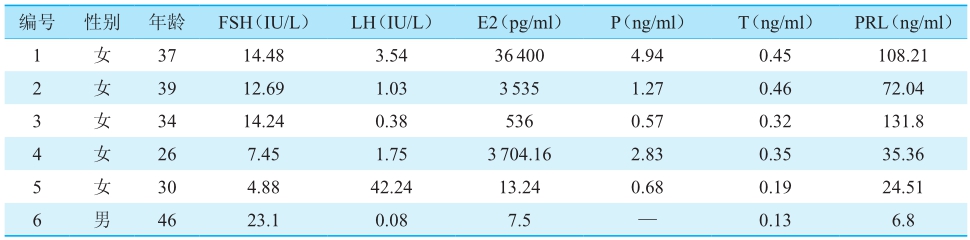

FGA患者中通常存在FSH不恰当的正常范围或升高,与此同时,LH则常被抑制或仅轻度升高;而LH明显升高的情况极为罕见。女性FGA患者可出现明显升高的雌激素;而男性患者通常表现为睾酮水平的低下。部分患者同时合并高泌乳素血症,考虑与垂体柄效应或过高的雌激素作用于泌乳素细胞有关。表1所示为北京协和医院收治的6例FGA患者术前的性腺激素水平,其中4例女性(编号1-4)及1例男性(编号6)以FSH升高为著,1例女性(编号5)则以LH升高为著。

表1 近5年来北京协和医院收治的6例FGA患者术前的性腺激素水平

此外,需进行其他腺垂体功能评估以明确是否存在因腺瘤压迫正常垂体细胞导致的垂体功能减退。

六、影像学检查

1.垂体MRI

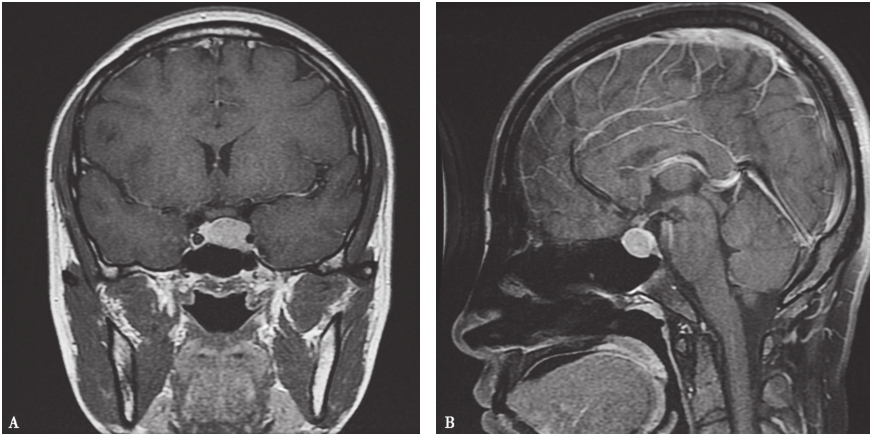

因FGAs起病相对隐匿,故多数患者表现为垂体大腺瘤甚至是巨腺瘤,如图1所示为北京协和医院诊治的1例女性FGAs的垂体MRI。

图1 垂体增强扫描MRI

A.冠状位;B.矢状位

鞍内可见类圆形低信号影,病灶大小约2.3cm×1.4cm;增强扫描示病灶轻度强化,正常垂体受压变薄,垂体柄冠状位显示欠清晰,病变侵犯左侧海绵窦,右侧海绵窦未见明显异常。

2.性腺相关影像学检查

女性盆腔超声、MRI及男性睾丸超声有助于协助明确性腺有无形态学异常。如图2所示为北京协和医院诊治的1例女性FGAs的盆腔MRI,可见巨大卵巢囊肿;图3所示为北京协和医院诊治的1例女性FGAs的盆腔超声,可见多发卵巢囊肿。

图2 1例女性垂体FGA盆腔MRI提示卵巢囊肿

图3 1例女性垂体FGA患者的盆腔超声可见多发卵巢囊肿

七、治疗

(一)治疗目的

因促性腺激素细胞腺瘤一般为大腺瘤,治疗的主要目的是解除压迫症状;对于FGA者,还希望通过手术改善异常的性腺功能。

(二)治疗方法

1.手术治疗

手术切除是垂体促性腺激素细胞腺瘤的首选治疗方法。

2.放射和放射外科治疗

同其他类型垂体腺瘤。

3.药物治疗

目前没有专门针对FGA的药物治疗。但有学者使用过溴隐亭、卡麦角林、奥曲肽、GnRH拮抗剂degarelix等药物。但这些药物效果有限。在某些病例当中,药物治疗似乎可以降低血清FSH水平,缓解卵巢过度刺激综合征的相应症状,然而药物对于控制肿瘤本身的生长以及治疗临床综合征等方面缺乏明显效果。故不推荐常规应用药物治疗。

男,北京协和医院神经外科副主任,科研处负责人(挂职),主任医师,博士研究生导师,国家重点研发计划“干细胞及转化研究”重点专项首席科学家。擅长垂体腺瘤、脑膜瘤、听神经瘤、面肌痉挛、三叉神经痛的治疗。

免责声明

内容来源于人卫知识数字服务体系、人卫inside知识库,其观点不反映优医迈或默沙东观点。 此服务由优医迈与胤迈医药科技(上海)有限公司授权共同提供。

如需转载,请前往用户反馈页面提交说明:https://www.uemeds.cn/personal/feedback

人卫知识数字服务体系

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.